- お役所手続き事典

- 戸籍謄本の取り方

更新日:

戸籍謄本の取り方

戸籍謄本は、パスポートの申請や相続の手続き時など、様々な場面で必要になる書類です。

そのため、大抵の人は一度だけなく、何度か戸籍謄本を取り寄せる機会があるかと思います。

しかし、戸籍謄本の取り方をはじめ、役所での手続きや段取りというのは経験していてもなかなか覚えられないものです。

また、コンビニでも戸籍謄本を発行できますが、そのやり方がわからない場合もあるでしょう。

そこで、こちらのページでは、役所での戸籍謄本の取り方からコンビニでの発行の仕方まで、わかりやすく解説していきます。

このページの目次

戸籍謄本はどんな場面で必要?

「戸籍謄本が必要!」となるときって、戸籍謄本を発行すること自体に意味があるというより、これから行う手続きで「必要だから用意してくださいね」と言われて用意するイメージですよね。では、戸籍謄本はどのような手続きのときに必要なのでしょうか?

【戸籍謄本が必要となるときの一例】

- パスポートの発給を申請するとき

- 生命保険を請求するとき

- 年金を受給し始めるとき

- 遺言書をつくるとき

- 相続の手続きをするとき など

これらの必要な場面から、戸籍謄本とは、

家族間の繋がりについて証明する必要がある場合や、 申請者本人情報を証明する場合にとても重要な書類であるといえます。

※本籍地以外の市区町村に婚姻届を提出するときには戸籍謄本が必要でしたが、法改正に伴い、2024年(令和6年)3月1日から原則不要となりました。ただし、戸籍が電子化されていない場合は戸籍謄本の提出が必要です。

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

そもそも「戸籍」って何?

「戸籍(こせき)」とは、生まれたことや、

結婚したこと、また亡くなったことまで

個人の一生が記録されている身分証明書のことです。

戸籍は、夫婦とその子どもの親子二代の身分関係をひとつの単位として成り立っています。

【戸籍に掲載されている内容】

- 本籍地

- 氏名

- 性別

- 生年月日

- 戸籍に入った年月日

- 父母・養父母の氏名および続柄

(例:長男・長女) - 他の戸籍から入った人は元の戸籍 など

- 戸籍に氏名の「振り仮名(フリガナ)」が記載されます

-

2025年(令和7年)5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名の「振り仮名(フリガナ)」を記載する制度が始まりました。

なお、氏名のフリガナが戸籍に記載されるのは、2026年(令和8年)5月26日以降です。2025年5月26日から順次、本籍地の市区町村から戸籍に記載予定のフリガナの通知が届きますので、フリガナが正しいかを必ず確認してください。

通知されたフリガナが誤っている場合は、令和8年(2026年)5月25日までに正しいフリガナを届け出てください。 - フリガナを届け出る方法

-

- 本籍地または住所地の市区町村の窓口・郵送

- マイナポータル

届け出た場合は、令和8年(2026年)5月25日より前に、戸籍にフリガナが記載されます。

-

法務省:戸籍にフリガナが記載されます

政府広報オンライン:戸籍にフリガナが記載。2025年5月26日以降に自治体から通知が届いたら必ず確認を!

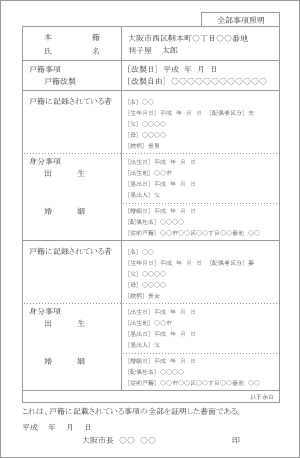

戸籍謄本の読み方は?~戸籍謄本・戸籍抄本の違い~

戸籍謄本は(こせきとうほん)と読み、戸籍の原本の内容すべての写しのことを言います。

戸籍謄本は、「戸籍全部事項証明書」や「全部事項証明書」とも呼ばれます。

似たことばに戸籍抄本(こせきしょうほん)があり、

戸籍抄本は、必要な人の部分だけの写しのことを言います。

原本の内容の一部だけの写しなので、「戸籍部分事項証明書」や「個人事項証明書」とも呼ばれます。

手続きによって、全部の写しである「戸籍謄本」が要る場合と、

一部の写しである「戸籍抄本」で良い場合があります。

事前にどちらが必要かを確認できるのがベストですが、わからない場合は「戸籍謄本」を用意しておくと安心です。

戸籍謄本と戸籍抄本の違いについて、より詳しく知りたい方は下記ページをご覧ください。

>>戸籍謄本と戸籍抄本の違い

戸籍謄本の取り方

パスポートの申請や相続の手続き時には、申請の必要書類として「戸籍謄(抄)本」が必要です。 ここでは戸籍謄本の取り方について説明します。

戸籍謄本はどこで取れるのか?

戸籍謄本は、最寄りの市区町村の役所に申請すれば取得できます。

※法改正により、2024年(令和6年)3月1日から、本籍地が遠方にある場合でも最寄りの役所で戸籍謄本を取得できるようになりました。

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

また、本籍地が全国各地にある場合でも戸籍謄本を1つの役所でまとめて取得できます。

ただし、以下の場合は本籍地の役所に出向く必要があります。

- 代理人や郵送による請求の場合

- 戸籍抄本、戸籍の附票を取得する場合

- ■ 役所に出向けばその場で戸籍謄本を取得できます。

- ■ 郵送の場合、役所から戸籍謄本を送付してもらえるので、自宅での受け取りが可能です。

- ■ 戸籍謄本はコンビニでの発行も可能です。受け取りの条件があるので、詳しくは下記でご確認ください。

【戸籍謄本の4つの取り方】

本人が直接役所に出向いて請求する方法

現在の住まいや勤務地の近くなど、最寄りの役所に出向いて申請します(戸籍抄本、戸籍の附票を取得する場合は本籍地の役所に出向く必要があります)。

※法改正により、2024年(令和6年)3月1日から、本籍地が遠方にある場合でも最寄りの役所で戸籍謄本を取得できるようになりました。

役所に置いてある交付申請書に、名前・本籍地・必要枚数などを記入して提出します。

申請の際に、下記のものも必要となります。

必要なものに不足がないか、あらかじめ、役所のホームページなどで確認しておくと安心です。

【用意するもの】

- 印鑑(認印でOK)

- 請求者の本人確認書類 (運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住民基本台帳カード(顔写真つきのもの)など)

※受け取りの際には、手数料が必要です。

- 認印とは?

- 認印(みとめいん)とは、届出をしていない個人のハンコのことです。

>>詳しくはこちら

代理人が請求する方法

戸籍謄本の交付申請は、本人や家族以外でもできます。本人がやむを得ず役場に出向けない場合などに、委任状を書いて代理人にお願いする方法ですね。

その場合は、使用目的を明記する必要があります。

申請は、本人の本籍地のある役所の窓口で行ます。

申請の際には、下記のものも必要となります。

必要なものに不足がないか、あらかじめ、役所のホームページなどで確認しておくと安心です。

【用意するもの】

- 印鑑(認印でOK)

- 本人からの委任状(代理人が本人と同じ戸籍に属する場合は不要です。)

- 代理人の本人確認書類 (運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住民基本台帳カード(顔写真つきのもの)など)

※受け取りの際には、手数料が必要です。

郵送で取り寄せる方法

直接役所に出向くことが難しい場合、郵便での請求・取り寄せが可能です。

本籍地の役所宛に、下記の必要書類を揃えて送付します。

(送付先の住所は役所のホームページなどで確認ができます。)

【用意するもの】

- 請求書

(請求書は、戸籍謄本の申請書のフォーマットを役所のホームページからダウンロードができるので、印刷して記入をします。

印刷ができない場合、便箋に必要事項を記載することで請求することができる役所もあります。その際は、必要事項の記入漏れがないように注意をしましょう。) - 本人確認書類の写し(代理人が請求する場合は代理人のもの)

- 手数料(手数料分の定額小為替を郵便局で用意します)

- 切手を貼った返信用封筒(返信用封筒の宛名に、自分の住所と名前を書いておきます。)

- 委任状(代理人が請求する場合のみ)

コンビニで戸籍謄本を発行するには

戸籍謄本は、コンビニ交付を導入している市区町村であれば、コンビニでも発行することができます。

すべての市区町村で導入しているわけではないので注意してください。

お住まいの市区町村がコンビニ発行できるかどうか下記のURLより調べることができます。

コンビニ交付が利用できる市区町村

マイナンバーカード・住民基本台帳カードがあれば、コンビニのマルチコピー機で証明書が取得できる、とても便利なサービスです。

コンビニ発行のメリット

コンビニ交付には下記のようなメリットがあります。

- 役所に出向かずにコンビニで発行できる

- 役所が閉まっている早朝・深夜(23:00~6:30)の時間帯や、土日祝日でも発行が可能(12/29~1/3を除く)

- 市区町村によっては、発行手数料が役所窓口で申請するよりも安くなる場合がある

このようにメリットもありますが、そもそも、お住まいの市区町村がコンビニ交付に対応していなければ利用ができませんし、また、マイナンバーカードがなければ発行がきません。

利用条件を満たさなければ利用ができないということを知っておいてくださいね。

コンビニで戸籍謄本を取るのに必要なもの

コンビニ交付をするときには下記のものを用意しましょう。

- 「マイナンバーカード」もしくは「住民基本台帳カード」

- 手数料

※マイナンバーカードの場合、電子証明書を搭載してあれば、電子証明書の暗証番号だけで利用できます。

※住民基本台帳カードの場合、市区町村の窓口にて、コンビニ交付に必要なアプリケーションを搭載し、

交付する証明書ごとに暗証番号を設定することで利用できます。

お住まいの市区町村と本籍地の市区町村が異なる場合

現在の住所地と本籍地が異なる場合は、事前に本籍地の市区町村へ、利用登録申請を行う必要があります。

利用登録申請もコンビニのマルチコピー機によって申請が可能です。

マルチコピー機のガイドに従って、本籍地の利用登録を完了させます。

もしくは、ICカードリーダーがついたパソコンであれば、インターネット経由で利用申請を行うことができます。下記のURLにアクセスしてください。

戸籍証明書交付の登録申請サイト

コンビニのマルチコピー機や、インターネットからの利用登録申請後、すぐに戸籍謄本が発行できるわけではありません。

あくまで申請を依頼した段階なので、「利用可能」にステータスが移るまで、数日かかることがあります。

利用可能になったかは、戸籍証明書交付の登録申請サイトより確認ができます。

戸籍証明書交付の登録申請サイト

ステータスが「利用可能」になれば、コンビニ交付が可能となります。

戸籍謄本に有効期限はあるのか?

戸籍謄本は、申請する手続きによって「○ヵ月以内に発行されたもののみ有効」などの条件がつく場合があります。

例えば、パスポートは6ヵ月以内に発行されたものでなければ申請ができません。

特に期限が明示されていない場合、指定がないからといって、何年も前の戸籍謄本を持っていってしまうと、記載内容が現状のものと異なってしまっていたり、そもそも受け付けてもらえない可能性もあります。

事前に、これから行う手続きの申請先に確認をしておき、 なるべく直近に発行した戸籍謄本を用意するのが安全です。

戸籍の附票を取ることも可能

本籍地の市区町村役場では、戸籍謄本の他、戸籍の附票を取ることもできます。

戸籍の附票には、戸籍に記載されている人の現在と過去の住所と住所移転の経歴が記載されています。

過去の住所と現在の住所の連なりを証明する必要がある場合に必要です。

住民票を取るには

住民登録してある市区町村役場に行き、住民票交付申請書を提出します。

本人が行く場合には認印だけ必要です。

代理人に取ってきてもらう場合は署名・捺印した委任状が必要です。

【出典】

法務省:戸籍にフリガナが記載されます

政府広報オンライン:戸籍にフリガナが記載。2025年5月26日以降に自治体から通知が届いたら必ず確認を!

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

足立区:戸籍法改正により戸籍証明書等の添付が不要となります(令和6年3月1日から)

江東区:婚姻届等をご提出いただく際に戸籍証明書の添付が不要になります

認印のご案内

住民登録をしている市区町村役所で印鑑登録をした印鑑を「実印」と呼びますが、認印とは、実印以外の印鑑(印鑑登録していない印鑑)のことです。

認印は実印ではありませんが、契約書などに捺印するとその契約への効力が発生します。そのため、同じ印面のものが多い大量生産品の安い印鑑を認印に使用していると、知らないうちに悪用されて、勝手に契約を成立させられるリスクを秘めています。

そうならないためにも、認印はオリジナルでお作りされることをオススメします。