「三種の神器って贈与税がかかるの!?」

「即位の日に継承されるものって贈与の対象なの?」

とっても気になるこの悩み、サクッと解決いたしましょう。

こんにちは。

印鑑ネット通販専門店シェアNo.1の「ハンコヤドットコム」を運営するスタッフです。

印章業界の流れを見つめている僕ですが、今年はこの国で最も大事な印鑑に、とても大きな動きがあることが分かりました。

日本で最も大事な印鑑。

それは、天皇の印である天皇御璽(ぎょじ)と、国家の印である国璽(こくじ)です。

皇太子さまが新天皇に即位される2019年5月1日。

三種の神器のうち2種とともに、2つの印鑑が新天皇に継承されます。

歴代天皇に継承されてきた神器と印鑑。

継承される三種の神器には贈与税がかかるという報道も過去にありました。

これらは一体どうなっているのか、即位の日にはいったい何が行われるのか?

継承される印鑑や儀式、神器にまつわる税金をご紹介いたします!

それではまいりましょう!

天皇御璽(ぎょじ)について

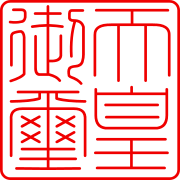

「天皇御璽」の印字

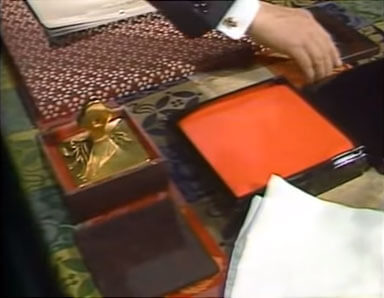

天皇の印章である御璽。天皇の国事行為に伴い発せられる文書に押印される。

現在の御璽は金印(強度を保つために18金とされる)

大きさは3寸(約9.09cm)四方の角印、重さは約3.55kg

押印には国立印刷局特製の朱肉が使用されます。

天皇御璽

専用の革ケース

国立印刷局特製の朱肉

(引用:NHK特集『皇居』1984年(昭和59年)5月20日放送)

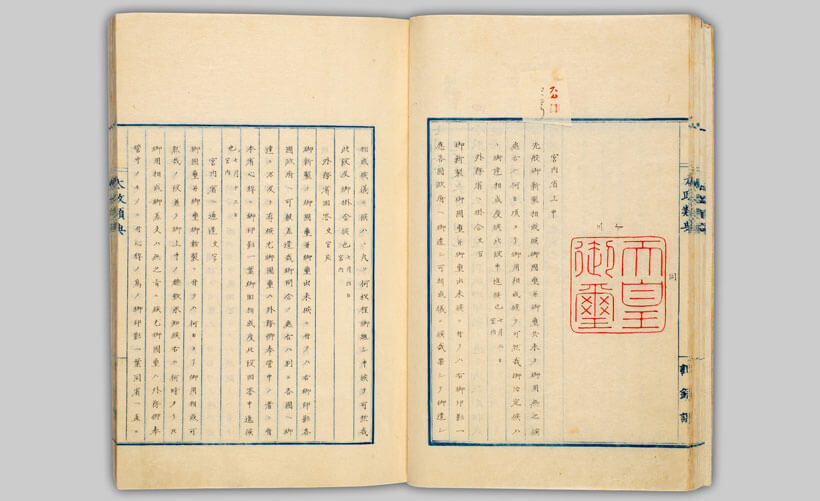

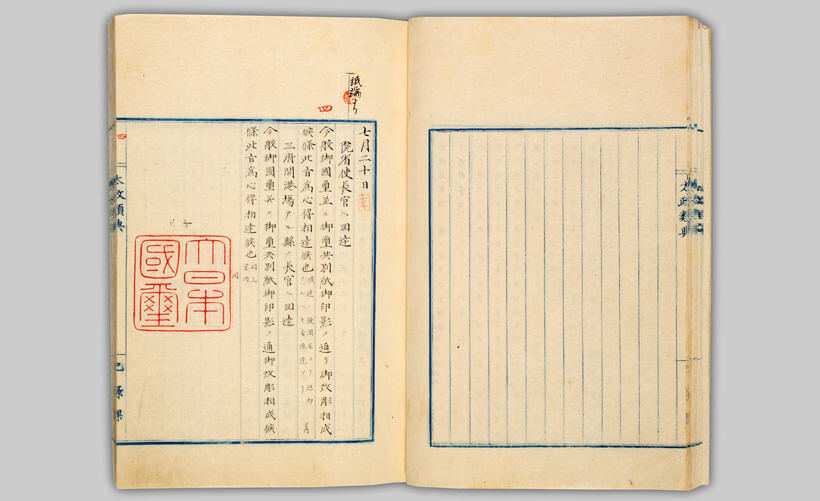

太政類典・第二編-御璽(国立公文書館蔵)

太政類典・第二編-御璽(国立公文書館蔵)

国璽(こくじ)について

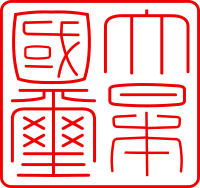

「大日本国璽」の印字

外交文書や国家の重要文書に押される国家の象徴としての印章。

材質は金印(強度を保つため18金)

大きさは3寸(約9.09cm)四方の角印、重さは約3.50kg

天皇御璽とほぼ同じ大きさ・形状で印面以外の見た目も大きく変わりません。

太政類典・第二編-国璽(国立公文書館蔵)

太政類典・第二編-国璽(国立公文書館蔵)

即位の日に行われる『剣璽等承継の儀』ってどんな儀式なの?

三種の神器イメージ

即位の日の儀式は、「剣璽等承継の儀(けんじとうけいしょうのぎ)」と呼ばれます。(「剣璽渡御の儀(けんじとぎょのぎ)」とも呼ぶ)

剣璽とは三種の神器のうち、剣と勾玉を合わせた呼称です。

新天皇が即位される日(2019年5月1日)。

剣と勾玉、そして2つの印が新しい天皇に継承されます。

日本の神話に登場する天照大神から授けられた、鏡・玉・剣のこと。

八咫鏡、八尺瓊勾玉、天叢雲剣(あまのむらくものつるぎ)(草薙剣(くさなぎのつるぎ)とも)

八咫鏡(神鏡)は伊勢神宮にあり、形代が皇居内にあります。

即位の日、「剣璽等承継の儀」と同時刻に、「賢所(けんしょ)の儀」が行われ、鏡を祀る場所(賢所)で天照大神に対し新天皇が即位したことが告げられます。(祀る場所を継承するため、鏡は動きません)

三種の神器には相続税、贈与税がかかる!?

三種の神器は歴代の天皇が脈々と受け継いできたもの。

これは陛下が崩御なされた際に通常「相続」として受け継がれます。

しかし、贈与税に関しては別でした!

これまで、存命中の天皇が退位して引き継ぐ場合の法律上の規定はありませんでした。

なので、生前退位では、相続ではなく贈与になってしまうため贈与税が発生します。

そこで、特例法で贈与税も非課税に!することが決まりました。

陛下の退位による儀式を遂行するため、平成29年6月9日に成立した天皇陛下の退位を実現する特例法により贈与税も非課税と定められました。

もしも特例法ができなければ、三種の神器には贈与税がかかっていたわけです。

三種の神器の贈与税はどれほどのものなのか、見当もつきませんね。

特例法では他に、

退位した天皇は、上皇とする。

国民の祝日である天皇誕生日を「12月23日」から「2月23日」に改める。

と言う記載もあります。

その他の非課税アイテム(だいじなもの)

相続税がかからないものには「皇位とともに伝わるべき由緒ある物」が該当します。

三種の神器以外には、

歴代天皇の肖像、遺筆、儀式に用いる刀剣類、その他、美術品なども指定されています。

有名なところでは、「聖徳太子及び二王子像」や、教科書でよく目にした歴代天皇の肖像。

現存最古の万葉集の写本、 聖徳太子が著された日本最古の肉筆遺品『三経義疏』、 天下五剣の『鬼丸国綱』(おにまるくにつな)、一期一振、鶴丸国永、正宗や吉光などの日本刀も皇室所有のものは非課税とされています。

これらは、相続税はかかりませんが、本来は贈与税がかかっていました。

しかし、天皇陛下の退位に伴う特例法に記載されたため、皇室所有の正宗なども贈与税が非課税となりました。

まとめ

いかがでしたか?

本来は、三種の神器を継承すると贈与税がかかるとは思いもしませんでしたね。

2019年5月1日の即位の日を考えたとき、この記事を少しでも思い出してくれればうれしいです。

この記事が気に入った方は、ぜひ、スマホのホーム画面にでもブックマークしておいてくださいね。

それでは、また次回お会いしましょう。

この記事を書く際、宮内庁職員の方に一般公開されている資料や、非公開ものについて教えていただきました。

ご協力、アドバイスを頂戴した職員の皆様にこの場を借りて感謝いたします。

⇒ 宮内庁のホームページ