- ハンコヤドットコムTOP

- 蔵書印

蔵書印とは?

蔵書印(ぞうしょいん)とは、

本の所有者を明らかにするために

押されるハンコの印影のことです。

蔵印、所蔵印、収蔵印、図書印、伝領印と呼ばれることもあります。学校の図書室や、市区町村の図書館で借りた本、博物館などの資料には学校名や図書館名の入ったハンコが押してあると思います。ハンコを押しておくことで「この本は○○小学校のものですよ」「○○図書館のものですよ」ということが一目でわかるわけです。

図書館の本に使用されるいろいろなハンコを見てみる

自分だけのしるし「My蔵書印」を作ってみよう!

図書館の本に使われるイメージの強い蔵書印ですが、個人が趣味で蔵書印を作り自分の持ち物に押すという使い方も古くからされてきました。

ハンコヤドットコムでは、本格的な印材やゴム印で自分だけのオリジナル蔵書印を作ることができます。自分の本棚に収めているお気に入りの本に印鑑を押して、趣味の蔵書印を楽しんでみませんか?

蔵書印の歴史

蔵書印は、中国からの書物がたくさん輸入されたときに広まったと言われており日本最古の蔵書印は奈良時代にまでさかのぼります。書物が庶民に広まって読書人口が増えた江戸時代以降には様々な蔵書印が作られていました。大名は堂々とした印鑑を作り、国学者をはじめとする 個人の蔵書家は独自のデザインの印鑑を使いました。趣味で、数十個の蔵書印を使い分ける人もいたようです。

蔵書票とは?

蔵書票(ぞうしょひょう)とは自分の本であるということを示すカードで、本の見返しの部分に貼ります。東洋では本に直接印鑑を押す「蔵書印」が多いですが西洋では本にカードを貼り付ける「蔵書票」が一般的です。

蔵書票は、明治時代に日本に紹介されその後は「蔵書印」と同様に本好きの間で広まりました。

蔵書票にはよく「Ex Libris(エクス・リブリス)」というラテン語の文字が印字されます。「~の蔵書からの一冊」という意味です。

図書館の本に使用されるいろいろなハンコ

「蔵書印」と一言でいっても、図書館の本に押されているハンコには色んな種類があります。ここではハンコの種類と使い方について簡単にご案内します。

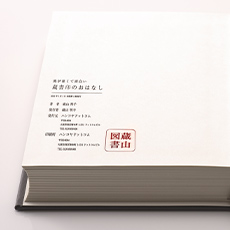

蔵書印(ぞうしょいん)

押す目的

図書館の所蔵を明示するため。

押す場所

一般的に表紙の裏面の中央上部や奥付に押します。

修理製本のときや盗難されたときの脱落防止のために以下の場所にも押されることがあります。

●本文の始まり(ページ上端の印刷に少しかかる位置)

●最終ページの本文の終り(ページ下端の印刷に少しかかる位置)

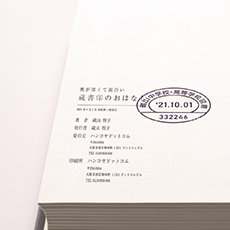

受入登録日付印(うけいれとうろくひづけいん)

押す目的

受入日付と受入登録番号を明示するため。

押す場所

蔵書印と同様の場所に押されます。

(図書館名が記載されるので「蔵書印」と用途が重複します。)

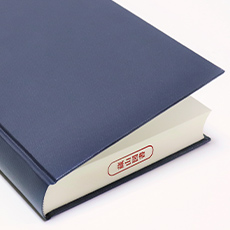

小口印(こぐちいん)

押す目的

盗難・紛失等後に発見した場合の確認の目印にするため。

押す場所

天地の裁断面に押されます。

(以前は「隠印(かくしいん)」といって、同じような目的で、人目に付きにくい本の綴じ目付近に押すハンコもありました。)

消印(けしいん)

押す目的

廃棄対象になった本を図書館から払い出すときの廃棄の目印にするため。

押す場所

蔵書印・受入登録日付印・小口印などがなつ印されている場所に重ねるようにして押します。

※取り消し線を描いて、消印を押すこともあります。

※「消印」の他に「除籍」という文言でなつ印されることもあります。

贈答印(ぞうとういん)

押す目的

寄贈者に感謝の意を表して長く記録するため。

押す場所

表題紙の表に押します。

印鑑・はんこの総合サイト

印鑑・はんこの総合サイト チタン印鑑サイト

チタン印鑑サイト おしゃれ印鑑のキレイ はんこ

おしゃれ印鑑のキレイ はんこ 伝統と匠の技が作る印鑑

伝統と匠の技が作る印鑑 印鑑ケース専門店

印鑑ケース専門店 シルバー 印鑑 CODE925

シルバー 印鑑 CODE925 シャチハタ ネーム印

シャチハタ ネーム印 ゴム印/オリジナルスタンプ

ゴム印/オリジナルスタンプ 組み合わせゴム印・住所印

組み合わせゴム印・住所印 データ 印・ ハンコ

データ 印・ ハンコ お名前スタンプ

お名前スタンプ

はんこやどっとこむスタンパー

はんこやどっとこむスタンパー 特殊インク 対応 スタンプ

特殊インク 対応 スタンプ 印刷総合

印刷総合 名刺

名刺 スピード封筒

スピード封筒 スタンプカード 印刷専門店

スタンプカード 印刷専門店 社員証/IDカード 専門店

社員証/IDカード 専門店 オリジナル ポスター印刷

オリジナル ポスター印刷 オリジナルパンフレット印刷

オリジナルパンフレット印刷 オリジナルTシャツの作成

オリジナルTシャツの作成 シール/ステッカー 印刷

シール/ステッカー 印刷 スピードはがき

スピードはがき 表札館

表札館 郵便ポスト

郵便ポスト 名入れカレンダー専門店

名入れカレンダー専門店 オリジナルトートバッグ

オリジナルトートバッグ 粗品タオル

粗品タオル 名入れメモ帳

名入れメモ帳 クリアファイル 印刷専門店

クリアファイル 印刷専門店 のぼり旗 専門店

のぼり旗 専門店 オリジナル 手提げ袋の製作

オリジナル 手提げ袋の製作