代表者印(丸印)とは?会社実印と会社印の違いや作成ポイントを解説

- 公開日:

- 更新日:

代表者印(丸印)とは、経営者が会社の代表者として対外的な契約・手続きに使用する印鑑(はんこ)です。

代表者印は、会社設立時に法務局で登録をする必要があり、すべての企業が保有しています。

大半の会社は、印影が丸い印鑑で登録することから「丸印」とも呼ばれます。

また、実印の効力を持つため会社実印とも言います。

代表者印は、印影が二重の円になるように作るのが一般的です。

デザインとしては、外側の円に社名(商号)を入れ、内側の円に「代表取締役印」や「代表者印」などの役職名を入れるケースが多いです。

代表者印の本数は通常、1つの会社に1本です。

しかし、代表取締役を複数置く場合は、例外的に代表取締役1名につき1本の代表者印を所有できます。

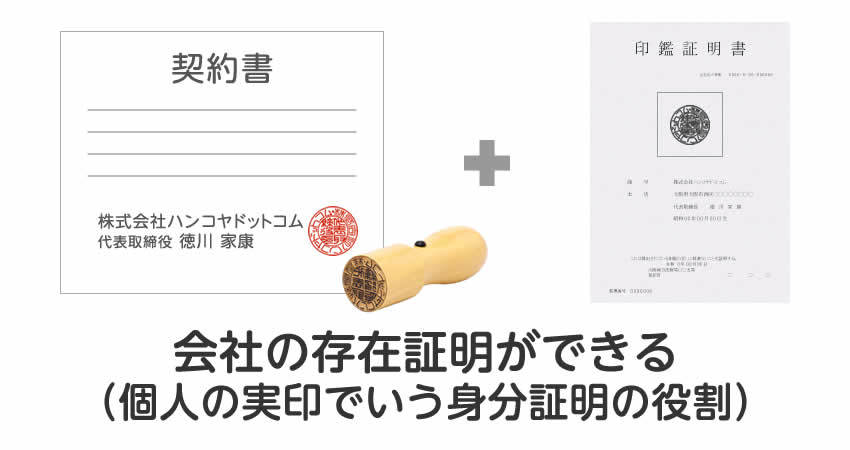

法務局で印影を登録することを印鑑登録といいます。

印鑑登録が完了すると印鑑カードが交付され、このカードをもって印鑑証明書の取得ができます。

会社の存在証明が求められるような重要な契約や法的手続きでは、「代表者印でのなつ印」と「印鑑証明書」が求められます。

このページでは、「代表者印(会社実印)」を知る上で大事なポイントとなる

- どんなときに代表者印が求められるのか

- 代表者印と会社印との違いとは

- 代表者印を作るときに気をつけるべきこと

代表者印(会社実印)が求められるのはこんなとき

代表者印(会社実印)は会社の意思決定を示すために必要で、会社の中でもっとも大事なハンコです。

会社設立のタイミング以降は、会社の存在証明が重要となる取引や法的手続きで必要になり、以下のようなシーンで使います。

- 代表取締役の変更があったとき

- 株券を発行するとき

- 法人が不動産を売るとき

- 不動産を担保に入れるとき

- 連帯保証をする契約を結ぶとき

- 企業を買収するとき

- その他正式な文書などで、重要な契約をするとき

- 法人の代表者の変更があった場合、代表者印は新しいものに変更する必要がありますか?

- 代表者印に代表者の個人名は彫られていないため、変更の必要はありません。

ただし法人名が変更になった場合は、商号の変更登記を申請する必要があり、新しい社名で作った代表者印が必要です。

- 大阪と東京に拠点が分かれていて、実印は東京にあるのですが、契約書のために都度郵送すると書類がスムーズに処理できません。大阪でも押印処理をしたいので、実印と同じ印面内容で認印を作成し、実印代わりに使用してもよいですか?

- 実印と同じ印面内容の認印をいくつ作っても問題ありません。

書類手続きをスムーズにするために、認印を複数用意している会社も多いです。

ただし、認印であっても書類に押してしまえば、対外的には代表取締役が認めた文書になります。

意図しない書類に押されないように使用目的などを確認するなど、印鑑の管理は厳重にしてください。

代表者印(丸印・会社実印)と会社印の違い

会社印とは、印面に社名(商号)が刻印された印鑑の総称です。

具体的には、会社実印、会社銀行印、会社認印、角印(社印)などの会社で使用する印鑑を指します。

なお、角印を会社印と呼ぶ場合もあります。

ここからは、代表者印とそれぞれの会社印との違いについて解説します。

代表者印と会社銀行印の違い

代表者印(会社実印)と会社銀行印の大きな違いは、届け出る機関・用途・印面内容です。

代表者印は、法務局に印鑑登録の届出をしますが、会社銀行印は銀行や信用金庫などの金融機関に届出をします。

代表者印は印鑑証明書が必要な契約・手続きに使用し、会社銀行印は預金の引き出しや手形・小切手の発行などに使用するという違いがあります。

印面内容にも違いがあり、代表者印は「代表取締役印」や「代表者印」などの役職名を入れ、会社銀行印は「銀行之印」などの文字を入れるケースが多いです。

なお、1本の印鑑で代表者印と会社銀行印を兼用することもできますが、盗難や紛失時のリスクが高まるため望ましくありません。

リスクを分散するためにも、代表者印と会社銀行印は別々に作成しましょう。

代表者印と会社認印の違い

代表者印(会社実印)と会社認印の大きな違いは、用途・持てる本数です。

会社認印とは、どこの機関にも届出をしていない、会社における認印のことです。

法的効力は代表者印よりも弱いため、印鑑証明書が不要な契約書等に代表者印の代わりとして使用します。

そのため、会社認印のサイズや印面内容は代表者印と同じにするのが一般的です。

会社認印は代表者印と違い、法律上作成する義務はありません。

しかし、代表者印を多用すると偽造や悪用のリスクが高まるため、セキュリティの観点から用意しておくと安心です。

会社認印が1本あれば、代表者印は普段金庫に保管しておけるので、盗難・紛失の防止にもつながります。

なお、代表者印は通常1本であるのに対し、会社認印は役職ごとに何本でも所有できます。

代表者印(丸印)と角印の違い

代表者印(丸印)と角印の大きな違いは、形状・用途・印面内容です。

代表者印は、印影が丸形のはんこで作るケースが多いため、「丸印」とも呼ばれます。

対して、角印は代表者印よりもやや大きい正方形の角型はんこで作ることから、「角印」と呼ばれています。

代表者印は印鑑証明書が必要な契約書等に使用し、角印は認印として領収書や請求書などの日常における対外的な書類に使います。

また、代表者印は社名(商号)のほかに「代表取締役印」や「代表者印」などの役職名が入るのに対し、角印は役職名を入れないのが一般的です。

印鑑は大事な印鑑ほど大きく作るという、古くからの慣わしがあります。

個人の印鑑でも法人の印鑑でも、実印>銀行印>認印の順で重要とされます。

そのため、代表者印は「会社銀行印よりも一回り大きいサイズ」を意識して作ると良いでしょう。

代表者印(会社実印)の押し方

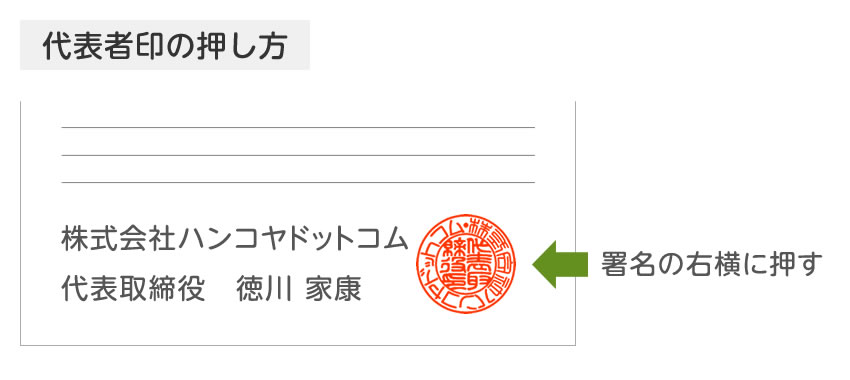

契約書に押す場合

代表者印(会社実印)は、契約書の末尾にある「会社名」「氏名」などの署名の右横に押します。

署名に重ねるようになつ印しても問題ありません。

しかし、押された印影が本当に正しいものか印鑑証明書と見比べるため、文字にかぶらないように押す方が良いと言われています。

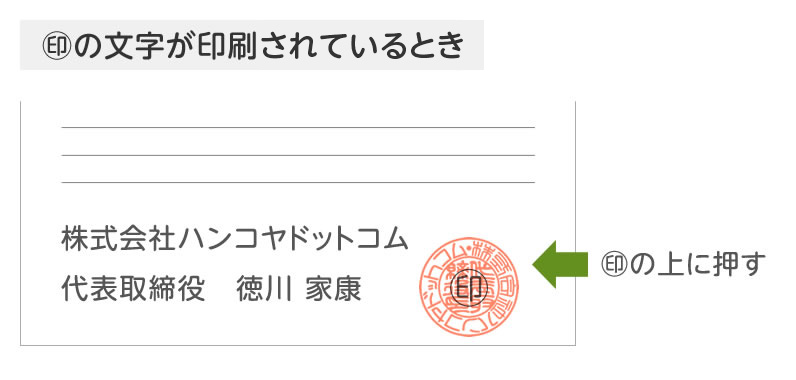

「印」の文字が印刷されている場合

代表者の名前の右横付近に「印」という文字が記載されている場合があります。

その場合は、「印」の文字の上に代表者印を押しましょう。

代表者印(会社実印)を作成するときのポイント

法務局で定められている代表者印の規定とは

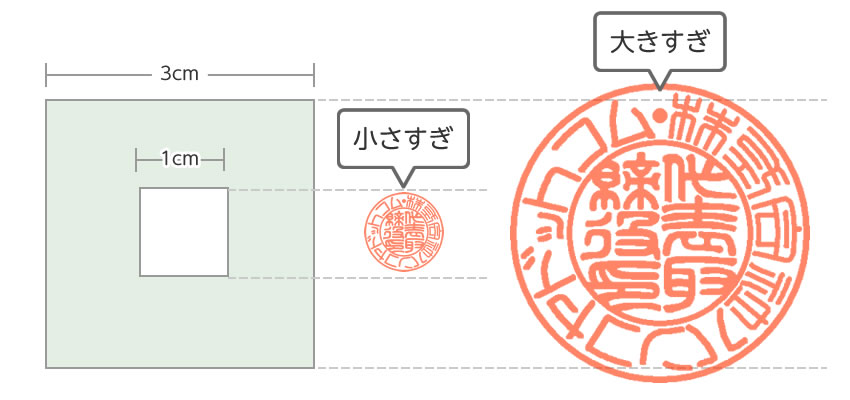

代表者印(会社実印)には、サイズの規定があります。

「1cm以上3cm以内の正方形に収まるサイズ」と法務局により定められています。

印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない。

商業登記規則第九条より

その他、形状や刻印内容に関する規定は特にありませんが、一般的には丸型のハンコに「株式会社○○○○ 代表取締役印」などと彫られます。

(代表者印(会社実印)の刻印内容についてはこちら)

また、商業登記規則には以下のような記載もあります。

印鑑は、照合に適するものでなければならない。

商業登記規則第九条より

たとえばシャチハタなどのインク浸透印やゴム印などは、経年によって印面が変形する可能性があるので照合に適しません。

シャチハタやゴム印では登録できないため、注意しましょう。

代表者印(会社実印)に適したサイズはこれ!代表者印の定番サイズ

代表者印(会社実印)は、印面サイズが直径18mmまたは21mmの丸型のハンコが定番です。

ハンコヤドットコムでは、18mmを購入される割合が高く、代表者印の中では定番のサイズとなっています。

21mmは代表者印の中でも大きめのサイズで、印鑑を押したときにどっしりとした印象があるため、風格を求める方におすすめです。

社名が比較的長い場合も、21mmの大きめのサイズを選んでおくと、文字がつぶれてしまう心配がありません。

天丸とは?寸胴とは?法人印鑑の形状について

法人のハンコには、以下のように「天丸タイプ」と「寸胴タイプ」の2つの形状があり、それぞれ特徴があります。

ハンコ本体の形状に規定はないので、好みで選んで問題ありません。

天丸タイプ

- 法人のハンコとして定番の形状

- 法人の風格・重厚感が出る

- フタが付いており印面を保護できる

寸胴タイプ

- 個人のハンコと同じ形状

- 装飾がなくシンプルでスマートな印象

- 天丸タイプと比べてリーズナブル

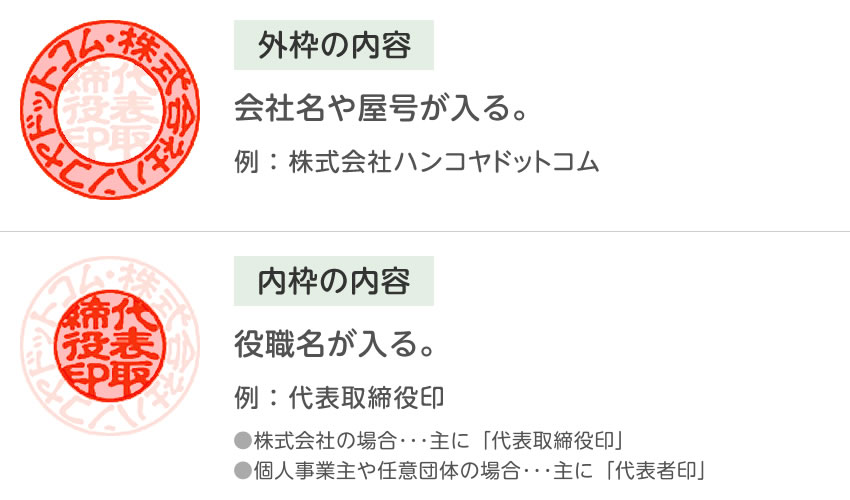

【図解】代表者印(会社実印)の刻印内容

代表者印(会社実印)の印影は、一般的に二重の円になっています。

外側の円には会社名が入り、内側の円には役職名が入ります。

【早見表】法人の種類ごとの内枠内容

法人の種類によって、印鑑の内枠に入る役職名が異なります。

代表者印を作成する場合は、以下の早見表を参考にしてください。

| 法人の種類 | 内枠 |

|---|---|

| 株式会社 | 代表取締役印 |

| 有限会社 | 代表取締役印 / 取締役印(取締役が1人の場合) |

| 相互会社 | 代表取締役印 |

| 合名会社 | 代表者印 |

| 合資会社 | 代表者印 |

| LLC(合同会社) | 代表者印 / 代表社員 / 代表社員之印 / 代表職務執行者之印 / 業務執行社員之印 |

| LLP(有限責任事業組合) | 代表者印 / 代表組合員之印 / 代表組合員 |

| 特定非営利活動法人(NPO法人) | 理事之印 / 代表理事之印 |

| 社団法人 | 理事之印 / 代表理事之印 |

| 財団法人 | 理事之印 / 代表理事之印 |

| 学校法人 | 理事之印 / 代表理事之印 |

| 医療法人 | 理事之印 / 代表理事之印 |

| 社会福祉法人 | 理事之印 / 代表理事之印 |

| 農業協同組合 | 理事之印 / 代表理事之印 |

| 消費生活協同組合 | 理事之印 / 代表理事之印 |

| 労働組合 | 理事之印 / 代表理事之印 |

| 中小企業等協同組合 | 代表理事之印 |

| 信用金庫 | 代表理事之印 |

| 宗教法人 | 代表役員 |

- 代表者印には、「○○株式会社 代表取締役印 判子屋 太郎」のように個人名も入れる必要がありますか?

- 代表者印に、個人名は不要です。

会社名と役職名のみでOKです。

代表者印の刻印内容は、外枠に会社名・内枠に役職名が入るのがキホンですが、実は刻印内容に関する規定はありません。

つまり、会社名や役職名が入っていなくてもいいし、ロゴやイラストが入っていても問題ないということになります。

ただし、代表者印は対外的に使用する重要なツール。

社会的な立場を考え、きちんと法人名の入ったハンコを用意しておく方が印象が良いでしょう。

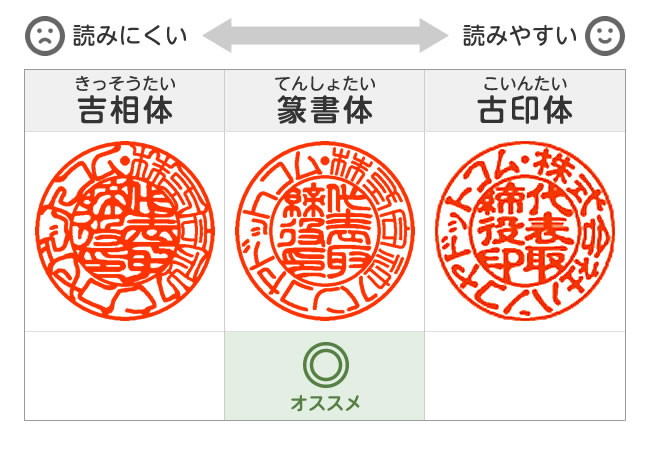

代表者印(会社実印)に適した書体とは

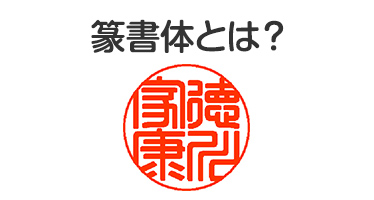

代表者印(会社実印)には書体についての規定がなく、自由に選ぶことができます。

法人の印鑑には、一般的に以下のような書体があります。

簡単な印面だと偽造・悪用のリスクがありますが、あまりに可読性の低い書体だと読むのが困難になります。

その結果、何の印か判断できなくなったり、押印のときに印鑑の上下を把握しづらくなったりします。

特に法人の印鑑の場合、刻印する文字数が多くなるので、最も可読性の低い「吉相体(きっそうたい)」を選ぶと、見慣れていない人にはほとんど読めない状態になります。

ハンコヤドットコムでは、「社名・役職名が把握できる程度」の印鑑を求められる方が多く、「篆書体(てんしょたい)」が最も人気です。

ハンコヤドットコムでは「篆書体(てんしょたい)」が一番人気ですが、げん担ぎの意味合いを持たせるために、字が上下左右斜めと八方に広がる「吉相体(きっそうたい)」を選ぶ方もいます。

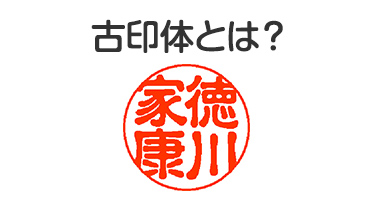

また「古印体(こいんたい)」は読みやすい書体で、やさしくなじみやすい印象を与えます。

事業内容と雰囲気の合うデザインを選んでみるのも良いですね。