社判とは?社版の種類や社印との違い、押し方をわかりやすく解説

- 公開日:

- 更新日:

社判(しゃばん)とは、会社で用いる印鑑の総称です。

住所印や実印、銀行印、角印(認印)など特定のハンコを指す場合もあります。

社判(社版)の意味を辞典で引くと以下のように説明されています。

会社で用いる印鑑。所在地をスタンプで押すはんこや、銀行の認め印を指す場合もある。

引用元: 実用日本語表現辞典

社判(社版)が指すものは、人によって解釈が変わる点に注意しましょう。

漢字は「社判」と書くことが多いですが、「社版」と書いても問題ないです。

読み方は「しゃばん」の他に、「しゃはん」と呼ばれることもあるようです。

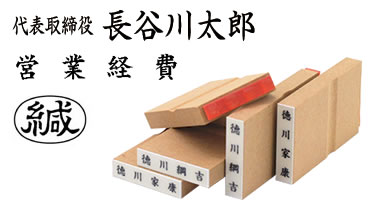

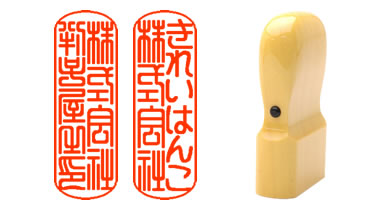

社判(社版)の種類

社判(社版)とは会社で使うハンコの総称です。 会社で使うハンコにはどんな種類があるのか、一つひとつ解説していきます。

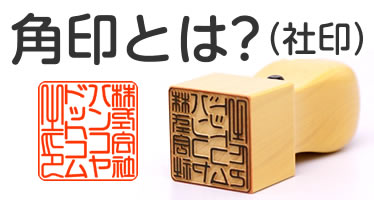

社判と社印の違いは?

社判(社版)とは、一般的に会社で使われる印鑑すべてを指します。

それに対し、社印とは一般的に会社名が入った角印を指すことが多いです。

しかし会社によって、社判・社印を指すものが一般と異なることがあります。

たとえば、ある会社では「社判=住所印」としていたり、別の会社では「社判=角印」としていることがあります。

また「社判と社印は同じもの」と考える会社もあり、解釈はさまざまです。

社判や社印のなつ印を求められたときは、住所印・角印・ゴム印・会社実印のどのハンコを押せばよいのか、事前に確認する必要があるでしょう。

社判(社版)を押す権限について

社判を管理・使用する権限は、一般的に管理職が持つことが多いです。

しかし職務において、権限者が委任すれば、他の社員でも社判を押せます。

ただし「印鑑を押した=承認した」ことの責任は、委任された人ではなく権限者が持ちます。

例えば部長の役職印を他の社員が代わりに押し、そのなつ印によって何か問題が起こったら、部長の責任になるということです。

社判は押した人ではなく、管理する人が責任者となる点に注意してください。

社判(社版)の押し方

ここでは押し方に注意が必要な、3つの社判の押印方法について説明します。

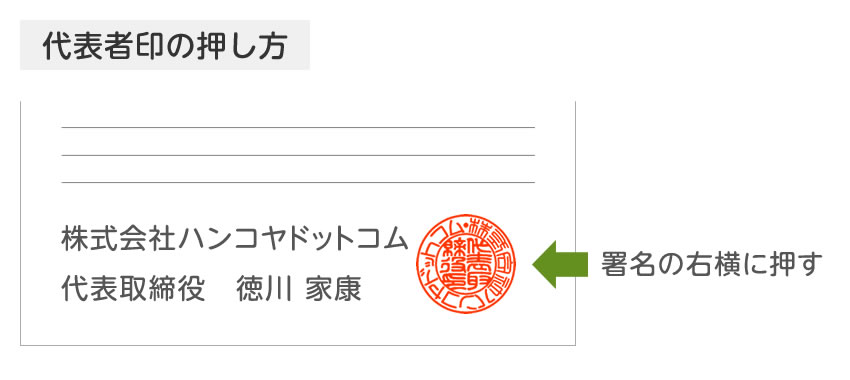

会社実印(代表社印)の押し方

代表者印(会社実印)は、契約書の末尾にある「会社名」「氏名」などの署名の右横に押します。

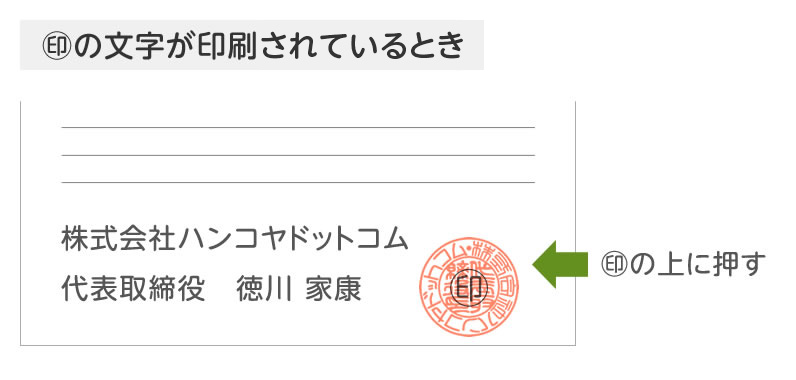

代表者の名前の右横付近に「印」という文字が記載されている場合があります。

その場合は、「印」の文字の上に代表者印を押しましょう。

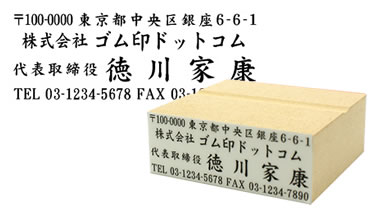

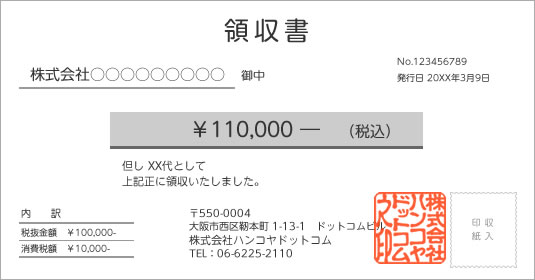

角印(社印)の押し方

角印は会社名・住所の右側あたりに押されることが多いですが、押す場所に正式な決まりはありません。

(会社名・住所に、少し重なるようにして押されることもあります。)

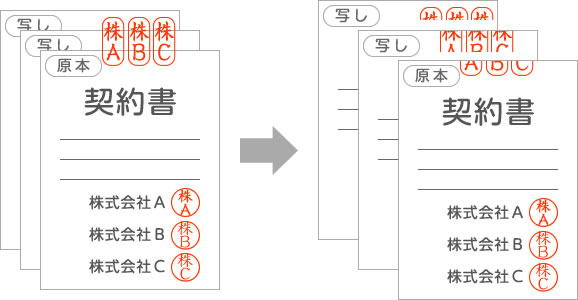

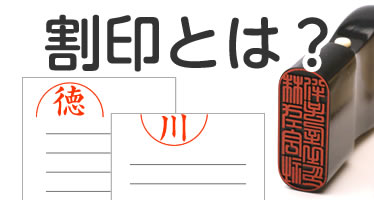

割印の押し方

割印専用の縦長のハンコを使った割印の押し方です。

3通以上の契約書にも一度になつ印ができます。