- ハンコヤドットコムTOP

- 朱肉

朱肉

- 人気のシャチハタ速乾朱肉や、コンパクトで携帯用におすすめの小さい朱肉のほか、高級練り朱肉、朱肉用補充インクなど多数取り揃えております。また、朱肉選びに便利なサイズ表や、朱肉の補充方法などの解説もご用意しております。

- 385円(税込)~

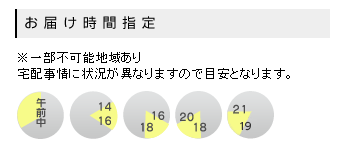

- 只今の

ご注文で - 06/25(水)

- 出荷予定(翌営業日出荷)

-

- 06/24(火)

- ご注文

-

- 06/25(水)

- 弊社出荷

-

- 06/26(木)

- お届け

■一部支払方法・地域除く ■印影デザイン確認期間除く

おすすめの朱肉ランキング

-

スポンジ朱肉

スポンジ朱肉

20号~30号

385円~ -

スポンジ朱肉

スポンジ朱肉

40号

690円~ -

スポンジ朱肉

スポンジ朱肉

50号~100号

940円~ -

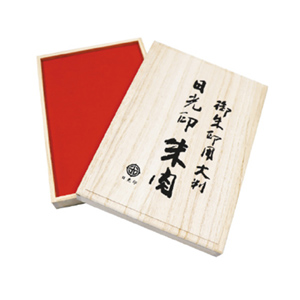

高級朱肉

高級朱肉

練り朱肉

8,020円~ -

ご朱印用

ご朱印用

朱肉

6,570円~ -

朱肉用

朱肉用

補充インク

595円~

スポンジ朱肉

持ち運びに便利なコンパクトタイプの朱肉です。小さいサイズで外出先での実印・認印の捺印に最適です。

速乾タイプで、事務作業にも、実印やはんこの捺印に、ご家庭用にも最適です。

面の直径が50mm以上の大きいサイズの朱肉です。法人印や角印などの捺印におすすめです。

スポンジ朱肉 40号

40号サイズは、個人実印の18.0mmや角印の24.0mmが収まる大きいサイズの朱肉です。

印鑑の大きさに合わせてお求めいただける朱肉のサイズ表をご用意しております。朱肉サイズ表 ▼

高級朱肉・練り朱肉

高品質な練り朱肉。くっきり美しい印影が長く続きます。

ご朱印用 朱肉

神社・寺院のご朱印にぴったりな大判(特大)サイズの朱肉です。

朱肉用補充インク

お持ちの朱肉と同じメーカー・タイプのものをお選びください。朱肉の補充方法 ▼

シャチハタ ゴミトール

ゴミトールは環境に優しい素材でできた商品です。印鑑やゴム印の印判についた紙粉やホコリ・朱肉を印面を傷めずきれいに取り除くことができます。

※朱肉はついておりません。

朱肉の補充方法

スポンジ朱肉のインキの補充の仕方

- 朱肉を補充する前に(画像はシャチハタ速乾朱肉と朱の油)朱の油をキャップをしたままよく振ります。

- キャップを外し、ノズルを盤面に軽く押し付けながら、少しずつ表面に均一に浸透するよう塗りこんで行きます。

- 朱肉が完全に浸透するまで少し待ち、ノズルに付着した余分な朱肉をティッシュペーパーなどで拭き取ってからキャップを閉めて補充完了です。

スポンジ朱肉の交換時期について

写真のように表面が黒ずんでいる場合、表面のスポンジが破れている、表面の張りがなくなってきているなどの場合は捺印時に印影が欠けたりするので買い替えた方が良いでしょう。

朱肉の落とし方(衣類)

- 白いタオルを2枚用意し、一枚を衣服の下に敷き、もう一枚にクレンジングオイルもしくは中性洗剤(台所用洗剤)を染み込ませます。

時間が経った場合は漂白剤を使い、同じように落とします。

- 漂白剤を使う場合は色落ちが目立たない場所で色落ちテストを行ってから実施してください。

- 色落ちした場合は自宅では難しいのでクリーニングに出し、プロにお任せしましょう。

- 汚れがついている面を裏返し、下に敷いたタオルに汚れを移すイメージで朱肉がついた部分を軽く叩き、汚れを落とします。

- 汚れが落ちたのを確認し、洗剤がついた部分を綺麗に水洗いして完了です。

朱肉のサイズ表

お求めになる印鑑やお手持ちの印鑑に合う朱肉のサイズ表をご用意しております。

印鑑選びと合わせてこちらもご活用ください。

| 印鑑 | 20号 | 25号 | 30号 | 40号 | 50号以上 |

|---|---|---|---|---|---|

| 丸印10.5mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 丸印12.0mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 丸印13.5mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 丸印15.0mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 丸印16.5mm | × | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 丸印18.0mm | × | △ | ○ | ○ | ○ |

| 角印18.0mm | × | × | △ | ○ | ○ |

| 角印21.0mm | × | × | △ | ○ | ○ |

| 角印24.0mm | × | × | △ | △ | ○ |

○・・・問題なく押せます

△・・・印鑑のフチにインクが付きづらい

×・・・朱肉から印鑑がはみ出る・収まらない

※20号~40号サイズは携帯におすすめのコンパクトサイズです。

- 20号は10.5mm~13.5mmサイズの銀行印・認印・訂正印に最適の大きさです。

- 25号は10.5mm~15.0mmの実印・銀行印・認印に最適な大きさです。

- 30号は10.5mm~16.5mmサイズの印鑑におすすめの大きさです。

- 40号は10.5mm~18.0mmサイズの丸印・角印どちらも許容できるので朱肉選びに迷ったら間違いない大きさです。

- 50号以上の朱肉は法人印鑑におすすめの大きさです。

購入前に知っておきたい朱肉のうんちく情報

朱肉の種類について

スポンジ朱肉(しゅにく)

速乾性に優れ、メンテナンスや携帯しやすいタイプもあることからご家庭や事務処理などによく使われるタイプの朱肉です。印鑑ケースに付いている朱肉もこのタイプです。

またスポンジ朱肉の中でも「速乾タイプ」、「スタンダードタイプ」と大きく2種類のタイプがあります。

速乾タイプは、朱肉が紙に浸透するように作られており、その名の通り浸透乾燥が早く、スピーディーな捺印作業と、転写等の不正のリスクも少ないのが特長です。

スタンダードタイプは、用紙に染みこむ顔料と用紙上に残る顔料とで速乾性と捺印の厚みを残すバランスの取れたタイプの朱肉です。

- 【スポンジ朱肉のメリット】

-

- 捺印後乾きやすい

- 捺印しやすく、ムラが出にくい

- インキが補充できるためメンテナンス性が高い

- コンパクトかつフタがカチッとしまるタイプも豊富で、持ち運びに便利

- 速く乾くので、転写などの不正リスクが少ない

- 【スポンジ朱肉のデメリット】

-

- 色に深みがない

- 練り朱肉に比べ、印影の鮮明さにおいて見劣りをする

- 時間とともに色褪せることがあり、長期保存の書類等には向かない

朱肉付き印鑑ケース(スポンジ朱肉)

専用の朱肉に比べてスポンジの目が粗く、インクがキレイに付きにくいことで印影に縞(しま)模様が表れます。

そのため、キレイな印影を押すには専用の朱肉があるといいでしょう。

印鑑ケースの朱肉は、急遽印鑑を押す必要があるときに使用する緊急用の携帯朱肉です。

印鑑ケースの朱肉でキレイな印影を押す場合は、朱肉に付けたときに"印鑑を左右に回す"動作を加えることでキレイな印影になりやすくなります。

練り朱肉(ねりしゅにく)

スポンジ朱肉が主流になる前は、一般的に「朱肉」と言われればこのタイプの朱肉を指していました。

現在では「捺印の重要度」「朱の深み」「印影の鮮やかさ」などが重視される書類への捺印の場合に使えることが多いです。

仕事やプライベートで重要な役割を担う、または人生の大きな決断をする機会の多くなった年代からはいざという時のために手元に置いておきたいタイプの朱肉です。

- 【練り朱肉のメリット】

-

- 朱肉に色合いと深みがあり印影が美しい

- くっきりとした鮮明な印影が押しやすい

- 時間が経過しても捺印がきれいに残り、長期保存の書類等に向いている

- 【練り朱肉のデメリット】

-

- 捺印後、乾くまでしばらく時間を要するため、スポンジ朱肉に比べ転写などの不正リスクが高い

- 固まりやすく、メンテナンスに手間がかかる

- 持ち運びしにくい

朱肉とスタンプ台の違い

朱肉と赤色のスタンプ台は、似たように見えるかもしれませんが、インクの成分と捺印したときの色が違います。

朱肉はハンコのために作られたものです。インクには植物性の油が使われています。契約書などの重要な書類に使用することから、印影が長期的に変色しないよう作られています。

スタンプ台はゴム印(スタンプ)のために作られたものです。ゴム印のゴム面は油に弱く、油性のインクを使用すると変形や溶けてしまう恐れがあります。

朱肉の原料について

スポンジ朱肉

一般的には、ひまし油などの植物油、合成樹脂、顔料(色素)をスポンジに染み込ませています。

最近では蓋や器なども環境に配慮されている商品も多く、「環境適合商品」や「エコマーク認定商品」も多く見受けられます。

ひまし油・・・トウゴマの種から採取する植物油、石鹸や潤滑油、医薬品などの原料に使われることが多い。

練り朱肉

ひまし油などの植物油、白蝋(はくろう)、松根油(しょうこんゆ)と顔料(色素)をよもぎ・綿実等で作られた和紙などの植物繊維に練り込み作られています。

顔料は硫化水銀を用いられたことが一般的でしたが、廃棄の際の環境の影響等により、現在は鉄、モリブデンなどの化合物が主流となっております。

硫化水銀は水に溶けにくく、人体に影響のないものが利用されています。一般的な取り扱いを注意して利用すれば人体に影響を及ぼすことはありません。

白蝋(はくろう)・・・ウルシ科の植物から作られた蝋を日光にさらして作される蝋。

松根油(しょうこんゆ)・・・まつの切り株から搾取する植物油

- 一般的な朱肉の原料について記載をしております。製造元、製品について原料・製造方法は異なります。

朱肉と紙の捺印適性について

朱肉の特性と紙により捺印後の印影状態が変わってきます。

下記の表では、速乾タイプのスポンジ朱肉・スタンダードタイプのスポンジ朱肉・練り朱肉の捺印適性を表しております。捺印の目的にあった朱肉をお選びいただければ幸いです。

| タイプ | 商品 | 捺印適性 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 和紙 | 薄口模造紙 (登記簿等) |

コピー用紙 (PPC用紙) |

上質紙 (契約書等) |

||

| スポンジ朱肉 速乾タイプ |

速乾シャチハタ朱肉など | △ | △ | ○ | ○ |

| スポンジ朱肉 スタンダードタイプ |

シクオス | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 練り朱肉 | サンビー練朱肉など | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |

- シャチハタ社・サンビー社の商品カタログから一部抜粋

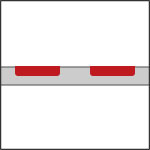

朱肉の印影状態について

朱肉のタイプそれぞれの捺印された印影状態のイメージと特長を解説いたします。

スポンジ朱肉(速乾タイプ)

速乾タイプの朱肉は用紙内に完全に浸透するため、印影の浸透乾燥が速く、スピーディーな捺印業務が可能です。

また用紙内に浸透するため、転写などの不正行為に対するセキュリティに強いのも特長です。

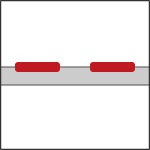

スポンジ朱肉(スタンダードタイプ)

完全に用紙内に浸透する速乾タイプに比べ、用紙の上に少し朱肉を残し、印影の厚みを実現しています。速乾性と朱肉に求められる従来の印影の美しさのバランスを取ったタイプ。

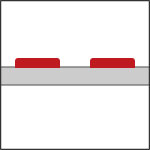

練り朱肉

用紙には浸透しないため、印影の「深み」「鮮やかさ」など、印影のクオリティを重視した仕上がりになります。

その反面、朱肉が乾くまで少し時間がかかるため、転写等の不正を防ぐため、捺印後、完全に乾くまで注意が必要です。

- シャチハタ社・サンビー社の商品カタログから一部抜粋

練り朱肉の手入れ方法

- 触って感触を確かめ、固まりすぎてカチカチ(練り直しがきかない)場合はレンジで少し温め、新しい練り朱肉を付け足します。

- 油分と顔料を混ぜあわせるため、練りやすいようにヘラを全体に差します。

- 固まっている表面をヘラで練り直し、柔らかい部分を押し上げる形で練り直します。

- 捺印時にムラが出来ないように表面を整え、完成です。

練り朱肉の交換時期について

油分がなくなりツヤがなくなった状態

油分がなくなりツヤがなくなった状態練り朱肉は足して練り直すことにより、何十年と使い続けることが可能です。

しかし、保存方法によっては油分がなくなり、ツヤが完全に消える場合や、カビが生える場合があります。そのような状態になってしまったら、買い替え時期と言えるでしょう。

印鑑・はんこの総合サイト

印鑑・はんこの総合サイト チタン印鑑サイト

チタン印鑑サイト おしゃれ印鑑のキレイ はんこ

おしゃれ印鑑のキレイ はんこ 伝統と匠の技が作る印鑑

伝統と匠の技が作る印鑑 印鑑ケース専門店

印鑑ケース専門店 シルバー 印鑑 CODE925

シルバー 印鑑 CODE925 シャチハタ ネーム印

シャチハタ ネーム印 ゴム印/オリジナルスタンプ

ゴム印/オリジナルスタンプ 組み合わせゴム印・住所印

組み合わせゴム印・住所印 データ 印・ ハンコ

データ 印・ ハンコ お名前スタンプ

お名前スタンプ

はんこやどっとこむスタンパー

はんこやどっとこむスタンパー 特殊インク 対応 スタンプ

特殊インク 対応 スタンプ 印刷総合

印刷総合 名刺

名刺 スピード封筒

スピード封筒 スタンプカード 印刷専門店

スタンプカード 印刷専門店 社員証/IDカード 専門店

社員証/IDカード 専門店 オリジナル ポスター印刷

オリジナル ポスター印刷 オリジナルパンフレット印刷

オリジナルパンフレット印刷 オリジナルTシャツの作成

オリジナルTシャツの作成 シール/ステッカー 印刷

シール/ステッカー 印刷 スピードはがき

スピードはがき 表札館

表札館 郵便ポスト

郵便ポスト 名入れカレンダー専門店

名入れカレンダー専門店 オリジナルトートバッグ

オリジナルトートバッグ 粗品タオル

粗品タオル 名入れメモ帳

名入れメモ帳 クリアファイル 印刷専門店

クリアファイル 印刷専門店 のぼり旗 専門店

のぼり旗 専門店 オリジナル 手提げ袋の製作

オリジナル 手提げ袋の製作