- ハンコヤドットコムTOP

- 印鑑ご利用マニュアル

- 就職・転職の手続き

- 入社するまで

就職・転職の手続き

- 学生から社会人になり就職するときや、転職などで新しい会社に入社する際には、様々な必要手続きや提出書類があります。

また、入社を機に新生活をスタートするかもしれません。それぞれの場面で大切になる手続きをチェックしておきましょう!

内定から入社までの流れ

最終面接を終えて、内定の連絡がきたら一安心。

最終面接を終えて、内定の連絡がきたら一安心。

ですが、実は通知を受け取っただけでは

内定が確定したとは言えないのです。

正確には、入社を承諾してはじめて内定が決まり、

労働契約を交わして採用となります。採用されてから、

入社するまでの間にやることは他にもたくさんあります。

ここでは、入社までの流れを把握しておきましょう。

-

- 内定連絡への返信

- 内定通知は電話でくることが多いです。

電話で受けた場合は必ず先方の名前を確認して、

取り違いのないように気をつけましょう。

返答とともに面接で決定していなかった条件なども確認します。

メールや郵送で内定通知を受け取った場合は、

1~2日以内に返信します。

返事を保留したい場合

複数の会社を受けていて、他社の通知を待つために返事を保留するときも、とりあえずその旨の連絡をしましょう。大抵の会社は返事の期限を延期してくれます。しかし、返事が遅くなると内定辞退とみなされることもあるので注意が必要です。

-

- 条件の再確認・入社諾否の意思表示

- 入社承諾の返答をする際には、再度、勤務条件や給与、待遇などに不明点がないかを確認しましょう。

入社を承諾すると、このタイミングで内定が確定します。意思表示の証明として「入社承諾書(入社誓約書)」の提出を求める会社もあります。

-

- 入社日の決定・退職日の調整

- 転職の場合、入社日は基本的に内定先の会社にあわせます。しかし、まだ在職中の場合は退職日を調整する必要が出てきます。この場合、内定先の会社は前職場の円満退職を優先してくれることがほとんどです。

上司に相談するなどして、確実な退職日を決定しましょう。決まり次第、いつから出社可能になるかを

内定先に連絡し、入社日を決定します。

-

- 雇用契約の締結・入社手続き

- 新しい勤務先と雇用契約書(労働契約書)を交わします。また、就業規則にも目を通して、不明な点は解決しておきましょう。

入社手続きには下記の必要書類を提出します。

-

- 初出勤

- 初出勤までに、転職先の業務に関する予備知識を

少しでも身につけておくと安心です。

試用期間がある場合は、早く戦力となって本採用してもらう必要があることを忘れないでください。

あいさつの際には、これからお世話になることと、

仕事への意気込みを伝えられるとより良いです。

注釈

- ※1

- 内定先の会社から、入社前または入社日以降に用紙を渡されるので、

その用紙に記入して提出します。 - ※2

- 扶養家族がいる場合は、健康保険被扶養者異動届を提出します。

転職する際の退職の流れ

在職中に転職が決まったら、その日から転職に向けて

在職中に転職が決まったら、その日から転職に向けて

やるべきことがたくさんでてきます。

退職日の調整や、業務の引き継ぎなどで慌てることが

ないように、退職までの流れを把握しておきましょう。

-

- 退職の意思を伝える

- 退職願は、法律上、受理されてから2週間で退職が認められます。しかし、多くの会社では退職の申し出は1か月前としているところが多いです。

業務の引き継ぎの期間などを考慮すると、

1~2か月前に伝えるのがベストです。

まずは、直属の上司に退職の意思を伝えるようにしましょう。同僚などから伝わると混乱が起こる可能性もあるため軽はずみな発言は避けなければなりません。

-

- 退職日の調整・決定

- 退職日は、引き継ぎに必要な期間を考慮して、

上司と相談のうえ決定します。

有給消化をする場合は、職場に負担がかからないように調整しましょう。

退職日の延長を求められた場合は、円満退職を優先して、可能な限り対応すると良いです。

延長することによって、入社日に支障が出そうな場合は、内定先の会社と相談し調整をします。

退職日が確定したら、引き継ぎやあいさつまわりのスケジュールを立てましょう。

-

- 退職願の提出

- 退職願は、口頭にて退職の意思を伝えた後で、

直属の上司に提出します。(退職願は会社の就業規則などに従って提出しましょう。)

退職願には、退職日と退職理由を書きます。

退職理由は特に具体的に書く必要はなく、

「一身上の都合により」との記載のみで構いません。

▼退職願の詳しい書き方はこちら

-

- 仕事の引き継ぎ・あいさつまわり

- 業務の引き継ぎは、口頭での説明だけでなく

資料も残しておくとより良いです。

また、取引先や関連部署のあいさつまわりでは、

退職のあいさつとともに、後任者の紹介をしておくようにしましょう。

-

注釈

- ※1

- 会社で保管してもらっていた場合にのみ、受け取ります。

- ※2

- 国民健康保険の加入手続きに必要です。退職した翌日に入社する場合は不要ですが、

次の職場に就職するまでに1日でも間があく場合、国民健康保険への切り替えが必要になります。 - ※3

- 退職後、健康保険上の被扶養者になる場合は受け取ります。届出に必要になります。

- ※4

- 失業給付を受給する場合、受け取ります。離職票は会社がハローワークで手続きを行い、手元に渡るまで2週間程度かかります。

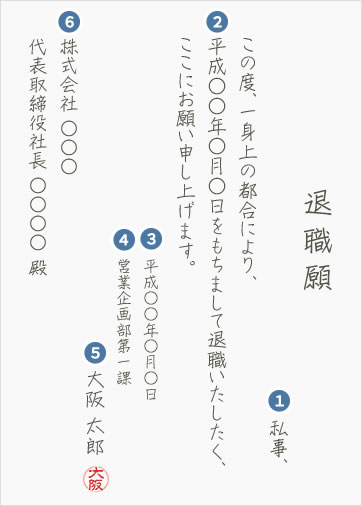

退職願の書き方

退職願は、必ず口頭にて退職の意思を伝えた後で、直属の上司に提出するようにしましょう。

退職願には、「退職日」と「退職の理由」以外の情報は書かないのが一般的です。自分の意思で退職する場合は、どんな理由であっても「一身上の都合」とします。文例は下記のようになります。

- ■ 退職願フォーマット

-

- 1

- 自分を低めるため、右端の下から書き始めます。「私儀」としても可。

-

- 2

- 退職したい日を記入。日付は漢数字を使います。

-

- 3

- 退職願を提出する日付を記入します。

-

- 4

- 所属部署名を記入。

役職名などは不要です。

-

- 5

- 氏名の下にスペースを空け、認印で捺印します。

-

- 6

- 代表取締役(社長)に宛てる体裁とします。

-

- ■ 封筒オモテ面

- ■ 封筒ウラ面

退職願は三つ折にし、封筒に入れて提出します。

退職願は三つ折にし、封筒に入れて提出します。

表に「退職願」、裏に所属部署と名前を書きます。

封筒は、事務用の茶封筒ではなく、白い封筒が適切です。一般的に、のり付けなどの封はしないようです。

退職後の手続き

退職したら、健康保険や年金など今まで会社に任せていた公的な手続きを全て自分で行います。

退職したら、健康保険や年金など今まで会社に任せていた公的な手続きを全て自分で行います。

退職後すぐ就職するのか、しばらくしてから求職活動を行うのか、

それとも今後、再就職の予定はないのか。

今後自分の置かれる立場や加入の条件などによって、

退職後に行う手続きも変わってきます。

自分に最も適したものを選ぶようにしましょう。

健康保険

退職後の健康保険は、条件などを考慮して、

退職後の健康保険は、条件などを考慮して、

最も適していると思う健康保険制度に加入するようにしましょう。

日本では、国民全員がいずれかの健康保険制度に加入していなければならず、手続きを行わなければ自動的に国民健康保険に加入することになります。

国民健康保険

会社を退職したら、その翌日から社会保険の健康保険は失効となります。

その証明として、退職時に「健康保険被保険者資格喪失証明書」を受け取ります。

退職した次の日から新しい会社に入社する場合は、会社側で手続きを代行してもらえるので自分で手続きをする必要はありません。

しかし、1日でも間があくと「国民健康保険」に加入する手続きを自分で行う必要があります。 (切り替えの手続きをしなくても、退職した翌日から国民健康保険に加入していることになります。)

また1日でも加入していれば、保険料の納税義務も発生します。

| 届出先 | 市区町村の役所・国民健康保険の窓口 |

|---|---|

| 届出る人 | 世帯主 |

| やること | 退職した日から14日以内に役所に行き、国民健康保険の資格取得届の用紙に記入して、窓口に提出します。 |

| もちもの | ● 健康保険被保険者資格喪失証明書 ● 印鑑(認印で可) ● キャッシュカードまたは通帳と、銀行印 (保険料の自動振り替え手続きを同時に行うことができます) |

健康保険任意継続

会社を退職すると社会保険は失効となりますが、条件を満たしていれば、

退社した後も最長で2年間、社会保険をそのまま継続できます。

在職中に手続きをする場合は、会社側で手続きを代行してもらえる場合もあるので、確かめてみると良いでしょう。

| 条件 | ● 退職で失効となる前に2か月以上社会保険に加入していた ● 退職してから20日以内であること |

|---|---|

| 届出先 | 健康保険組合の都道府県支部 |

| 届出る人 | 本人(会社で代行してもらえる場合もあります) |

| やること | 退職した日から20日以内に、任意継続被保険者資格取得申出書に記入し、健康保険組合に提出します。 用紙は、退職前に加入していた健康保険組合から入手できます。健康保険組合ホームページから様式をダウンロードすることもできます。 |

| もちもの | ● 任意継続被保険者資格取得申出書 ● 印鑑(認印で可) (被扶養者がいる場合は、被扶養者届欄の記入も必要です。 また、収入が確認できる書類などの添付が必要です。) |

健康保険被扶養者

退職後、家族(配偶者や親、子など)が加入している健康保険に、扶養家族として追加加入する方法もあります。この健康保険は、再就職しないときや所得が低くなる場合などに有効です。

「被扶養者の範囲」と「収入の制限」において、いずれかの条件に当てはまれば、社会保険に加入している家族が勤務先に申し出て、会社に手続きを依頼します。

| 条件 |

|

|---|---|

| 届出先 | 扶養者の勤務先 |

| 届出る人 | 扶養者 |

| やること | 扶養者が勤務している会社に申し出て、必要書類を提出します。 |

| もちもの | ● 健康保険被扶養者届(扶養者が勤務先で入手) ● 印鑑(認印で可) ● 被扶養者の所得を証明する書類 ● 被扶養者の退職証明書 ● 住民票 加入する健康保険によって必要書類が異なるので、事前に確認しておきましょう。 |

年金

会社員や公務員が退職すると、退職日の翌日付けで、

会社員や公務員が退職すると、退職日の翌日付けで、

厚生年金の資格を失効します。

そのため、国民年金の切り替え手続きが必要になります。

一定の条件を満たせば、第3号の被保険者(被扶養者)になることもできます。

健康保険には任意継続というものがありますが、

年金の場合、国民年金の第1号被保険者に種別変更したり、配偶者の被扶養者になるなどの方法があります。

国民年金

会社を退職して厚生年金から脱退したら、国民年金の種別を「第2号被保険者」から「第1号被保険者」に変更する手続きが必要になります。

被扶養配偶者がいる場合も同様の手続きが必要です。

厚生年金の脱退の手続きは会社が行ってくれますが、国民年金の手続きは本人が行わなければなりません。(退職後、年金の変更手続きを行わなかった場合は、自動的に「第1号被保険者」に切り替わります。)

| 届出先 | 市区町村の役所・国民年金窓口 |

|---|---|

| 届出る人 | 本人 |

| やること | 退職した日から14日以内に、必要書類を持参し、 市町村役所か国民年金窓口で種別変更手続きを行います。 |

| もちもの | ● 本人・配偶者の年金手帳 ● 印鑑(認印で可) ● 退職した年月日がわかるもの (離職票や雇用保険被保険証、退職証明書など。コピーも可) |

厚生年金被扶養者

会社を退職したら、次の会社で新たに厚生年金に加入するまでの間は、

一般的には国民年金に種別変更します。しかし、社会保険に加入している配偶者がいる場合は、厚生年金の被扶養者になることもでき、再就職しないときや所得が低くなる場合などに有効です。

「被扶養者の範囲」と「収入の制限」において条件に当てはまれば、配偶者が勤務先に申し出て、会社に手続きを依頼します。

| 条件 |

|

|---|---|

| 届出先 | 扶養者の勤務先 |

| 届出る人 | 扶養者 |

| やること | 扶養者が勤務している会社に申し出て、必要書類を提出します。手続きは会社側が代行してくれます。 |

| もちもの | ● 健康保険の扶養届(扶養者が勤務先で入手) ● 第3号種別変更届 |

失業保険の手続きの仕方

失業保険を受け取るための手続きは、本人がハローワークで行う必要があります。 ここでは、求職申し込みのための準備から失業保険の受給までの流れを簡単に説明いたします。

-

- 離職票を手に入れる

- 離職票は、勤務していた会社から受け取ります。

離職票は2種あり、その両方が必要です。

(会社がハローワークに手続きを行い、離職票が手元にくるまで約2週間かかると考えておきましょう。)

離職票には、退職理由が明記されています。

失業保険は退職理由によって受け取る金額がかわるので、ここの欄に関しては特に注意して確認しておきましょう。

-

- 必要書類を揃える

- 失業保険の手続きに必要な下記の書類を、事前に揃えます。

-

- ハローワークに行く

- 必要書類を持参して、住所地を管轄するハローワークに行きます。

ハローワークの窓口で求職の申し込みをして、必要書類を提出します。特に問題がなければ受付が完了し、

受給資格者となります。

(このときに、次回の「雇用保険説明会」の案内があります。)

7日間の待機期間

ハローワークで手続きをした日から、7日間は失業保険を受給することはできません。国が失業者であることを確認するための期間であり、待機期間といいます。この間に就職をすると、失業者ではなくなるため、失業保険を受けることはできなくなります。

-

- 雇用保険説明会に行く

- 待機期間が終わると、雇用保険説明会の日がやってきます。

説明会は最初にハローワークで手続きしたときに知らされた日時・場所で行われ、失業保険を受け取るためには必ず参加しなければなりません。

主に雇用保険制度や今後のスケジュールについての説明があります。

また、説明会の際に、1回目の失業認定日が知らされます。

-

- 認定日ごとにハローワークへ行く

- 最初に申し込みをした日から4週間後が、1回目の失業認定日です。

ハローワークへ行き、「失業認定申請書」に就職活動の状況を具体的に記入して提出をします。

この申請書は、失業保険の受給資格を証明する大切な書類です。

申請書を提出すると、1回目の認定日から5~7日後に失業手当が銀行口座に振り込まれます。

2回目の認定日は、1回目の失業認定日から4週間後になります。これ以降4週間に一度、必ず認定日に出席します。

注釈

- ※1

- 退職する際に会社から受け取る書類の一つです。

【まとめ】転職・退職後の手続きに必要な印鑑

| 必要な届出・手続き | 必要な印鑑 | |

|---|---|---|

| 退職願 | 退職願 | 認印 |

| 健康保険 (必要に応じて) |

国民健康保険の手続き | 認印 |

| 国民健康保険の自動振り替え手続き | 銀行印 | |

| 健康保険任意継続の手続き | 認印 | |

| 健康保険被扶養者になる手続き | 認印 | |

| 年金 (必要に応じて) |

国民年金の手続き | 認印 |

| 失業保険 (必要に応じて) |

失業保険の手続き | 認印 |

- 印鑑の種類について

-

- 銀行印

- 銀行に届出をするためのハンコで、

口座の開設や預貯金の出し入れに使用します。

- 認印

- 登録していない印鑑すべてを指して、認印と呼びます。

使用頻度が高く、自身のサインのように扱われます。

(シャチハタやスタンプなどは印面がゴム性で変形しやすく、また同じ印面が量産されている可能性もあるので、公式な文書にはふさわしくありません。)

おすすめの個人印鑑特集

届出先により規定や方法が異なる場合もございますので、あくまで一般的な例としてご参考ください。

印鑑・はんこの総合サイト

印鑑・はんこの総合サイト チタン印鑑サイト

チタン印鑑サイト おしゃれ印鑑のキレイ はんこ

おしゃれ印鑑のキレイ はんこ 伝統と匠の技が作る印鑑

伝統と匠の技が作る印鑑 印鑑ケース専門店

印鑑ケース専門店 シルバー 印鑑 CODE925

シルバー 印鑑 CODE925 シャチハタ ネーム印

シャチハタ ネーム印 ゴム印/オリジナルスタンプ

ゴム印/オリジナルスタンプ 組み合わせゴム印・住所印

組み合わせゴム印・住所印 データ 印・ ハンコ

データ 印・ ハンコ お名前スタンプ

お名前スタンプ

はんこやどっとこむスタンパー

はんこやどっとこむスタンパー 特殊インク 対応 スタンプ

特殊インク 対応 スタンプ 印刷総合

印刷総合 名刺

名刺 スピード封筒

スピード封筒 スタンプカード 印刷専門店

スタンプカード 印刷専門店 社員証/IDカード 専門店

社員証/IDカード 専門店 オリジナル ポスター印刷

オリジナル ポスター印刷 オリジナルパンフレット印刷

オリジナルパンフレット印刷 オリジナルTシャツの作成

オリジナルTシャツの作成 シール/ステッカー 印刷

シール/ステッカー 印刷 スピードはがき

スピードはがき 表札館

表札館 郵便ポスト

郵便ポスト 名入れカレンダー専門店

名入れカレンダー専門店 オリジナルトートバッグ

オリジナルトートバッグ 粗品タオル

粗品タオル 名入れメモ帳

名入れメモ帳 クリアファイル 印刷専門店

クリアファイル 印刷専門店 のぼり旗 専門店

のぼり旗 専門店 オリジナル 手提げ袋の製作

オリジナル 手提げ袋の製作