- ハンコヤドットコムTOP

- 京都オパール印鑑特集

京セラの技術から生まれたオパールと、ハンコヤドットコムのはんこの共同開発で「京都オパール印鑑」が誕生しました。

京都オパールとは

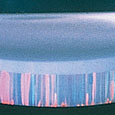

京都オパールとは風雅な伝統色をイメージし、京セラが独自の技術で開発した京都生まれのオパールです。企業の匠の技と、古都の水と空気を見事に融合させることで、七彩の輝きを放つ京都オパールはそうっと静かに育まれます。

(↓京都オパールについて詳しくみる)

=京都オパールと天然オパールの違い

オパールは天然に存在する宝石の一種で、深みある偏光は特に日本で好まれています。オパールの特徴はこの独特の光沢模様にあり、モルフォ蝶と同じ種類の発色メカニズムを持ちます。

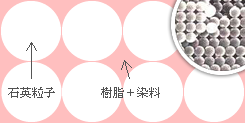

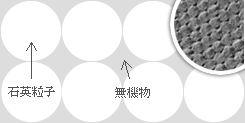

光沢部分の構造は、「天然のオパール」「京都オパール」ともに、石英(セキエイ)粒子が元となっており、成分の違いはほとんどありません。唯一異なる点は、樹脂や染料で固めているところにあります。光沢部分をそれぞれ16,000倍でみると、以下のようにみえます。

- 京都オパール

京都オパールは、石英粒子のあいだに樹脂・染料を浸透させます。

京都オパールは、石英粒子のあいだに樹脂・染料を浸透させます。

樹脂でかためるので、天然のオパールに比べ傷がつきにくく頑丈です。

天然物よりも低価格で非常に丈夫につくられます。

- 天然オパール

天然のオパールは、石英粒子と無機物で構成されています。天然オパールは補強がなされておらず、欠けや傷が発生しやすいです。(宝石によってはこの上から樹脂でコーティングされます。)

天然のオパールは、石英粒子と無機物で構成されています。天然オパールは補強がなされておらず、欠けや傷が発生しやすいです。(宝石によってはこの上から樹脂でコーティングされます。)

また天然オパールは比較的高価です。

=京都オパールができるまで

原材料の石英粒子を4~5ヵ月かけて熟成し水分を分離させます。

原材料の石英粒子を4~5ヵ月かけて熟成し水分を分離させます。 さらに6~7ヵ月かけ自然乾燥させることにより、石化します。

さらに6~7ヵ月かけ自然乾燥させることにより、石化します。 樹脂を加え、強固にします。オパールの原石ができあがります。

樹脂を加え、強固にします。オパールの原石ができあがります。 アタリの形に加工された「京都オパール」が完成しました。

アタリの形に加工された「京都オパール」が完成しました。

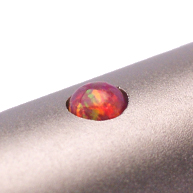

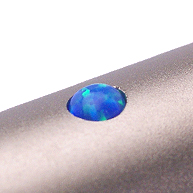

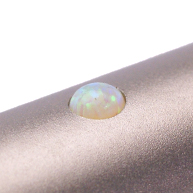

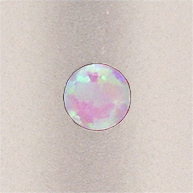

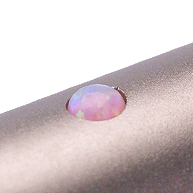

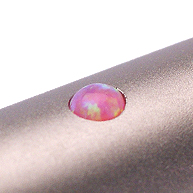

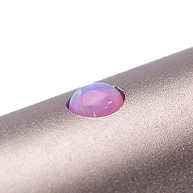

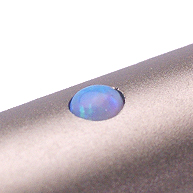

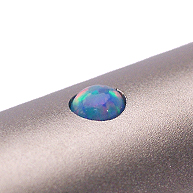

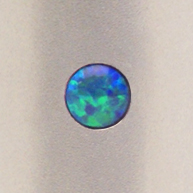

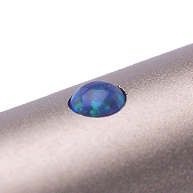

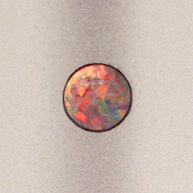

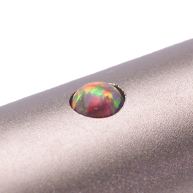

京都オパールを印鑑のアタリに使用

出来上がった京都オパールを印鑑にはめこみ、はんこの「アタリ」として使用します。

アタリとは印鑑の上下を示す「しるし」のことで、はんこを押すときの歪みの防止にもなります。

七色に輝くオパールで、シンプルなチタン印鑑がより一層味わい深く、気品漂う雅な風合いに。

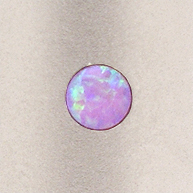

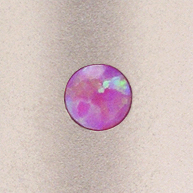

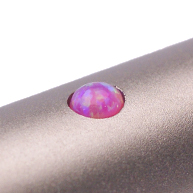

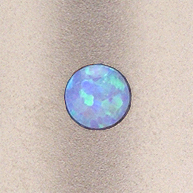

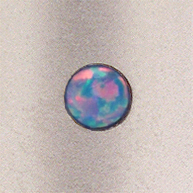

「ジュエルズチタン京都オパール」は全12種類のアタリからお選びいただけます。

京都の風雅な伝統色をイメージした12種類の京都オパールからお選びいただけます。

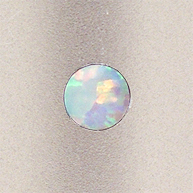

- 胡粉(ごふん)

牡蠣の殻を粉砕して精製した顔料の名前が由来。

牡蠣の殻を粉砕して精製した顔料の名前が由来。

もともとは鉛粉の色でかつては京の舞妓など女性のおしろいとして使われていました。

美しい白をベースに光の当たり方で微妙に七色が見え隠れするオパールの基本色として人気です。

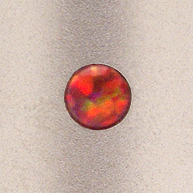

- 唐紅花(からくれない)

韓紅花とも書き、一般に、ベニバナを使って繰り返し染めた濃い紅色のこと。

深紅(しんく)と同じ色を指します。深紅とは混じりけのない真の紅染の色を意味します。

韓紅花とも書き、一般に、ベニバナを使って繰り返し染めた濃い紅色のこと。

深紅(しんく)と同じ色を指します。深紅とは混じりけのない真の紅染の色を意味します。

「くれない」は呉の国から渡来した染料のことで、朝鮮または中国から伝えられたことから、この名がついたとされています。

- 露草色(つゆくさいろ)

露草の花に見る色で、この花をすった汁を青花といい、京友禅等の染色の下絵を描くのに用いられました。

露草の花に見る色で、この花をすった汁を青花といい、京友禅等の染色の下絵を描くのに用いられました。

万葉人はこれを着草(つきくさ)と呼び、これで衣を染めたこともありました。

別名、花色とも言われます。

- 刈安(かりやす)

刈安は日本の近畿・中部地方に自生するススキに似た草で、この草を細かく切り煎じた汁を染色に用いた薄い緑みの美しく澄んだ黄色のことをいいます。

刈安は日本の近畿・中部地方に自生するススキに似た草で、この草を細かく切り煎じた汁を染色に用いた薄い緑みの美しく澄んだ黄色のことをいいます。

古来高貴な色であった黄色系の色の名前では最も古く、奈良時代の古文書にも出てくる伝統色です。

- 桜色(さくらいろ)

桜色は桜の花の色に由来する色名で紅染の最も淡いピンク系の色で、ほんのり赤みを含んだ淡紅色を指します。

桜色は桜の花の色に由来する色名で紅染の最も淡いピンク系の色で、ほんのり赤みを含んだ淡紅色を指します。

初々しくやわらかなイメージをもつことから平安文学にもよく登場し、当時の女性貴族の着物にもよく取り入れられていました。

- 甚三紅(じんざもみ)

京の東山から望む夕映えに西の空に例えられる黄味を含んだやわらかな紅色。

京の東山から望む夕映えに西の空に例えられる黄味を含んだやわらかな紅色。

その名の由来は、江戸時代、西陣長者町の染物屋、桔梗屋甚三郎が生み出し、彼の名をとって命名されたと言われています。

- 虹色(にじいろ)

真珠母貝のようなみかけで硬く虹色に光る石灰質の素材の顔料の色でフランス語ではパールのような光沢を表す”ナクレ”ともいわれる独得な色合いを持っています。

真珠母貝のようなみかけで硬く虹色に光る石灰質の素材の顔料の色でフランス語ではパールのような光沢を表す”ナクレ”ともいわれる独得な色合いを持っています。

オパールの神秘な輝きのなかでも古来の日本で七宝の一つとして珍重された真珠のような色合いをイメージして名づけられました。

- 杜若色(かきつばたいろ)

「万葉集」にも登場する杜若は、優雅な姿が古くから人々に愛されてきた花。その花びらを写した、少しあかみのある深い紫色を杜若色といい、藍に蘇芳を重ね染めして作り出したそうです。

「万葉集」にも登場する杜若は、優雅な姿が古くから人々に愛されてきた花。その花びらを写した、少しあかみのある深い紫色を杜若色といい、藍に蘇芳を重ね染めして作り出したそうです。

社が水に囲まれている上賀茂神社の境外にある大田の沢に咲き誇る野生の杜若が殊に有名です。

- 浅葱色(あさぎいろ)

葱の若芽にちなんで名付けられた色。元は浅い藍染の色で、実際の若芽よりも青味が強く、新撰組の羽織の色として有名です。

葱の若芽にちなんで名付けられた色。元は浅い藍染の色で、実際の若芽よりも青味が強く、新撰組の羽織の色として有名です。

鮮やかな浅葱色のベースに四季折々の花がちりばめられた色使いは着物や清水焼にもよく取り入れられ、優美な源氏物語の世界が連想されます。

- 千年緑(ちとせみどり)

その凛とした佇まいが永久不変と称えられる北山杉や松の木など、常緑樹の葉のような濃く深い緑色のことを指すのが千歳緑で、(せんざいみどり)とも言います。

その凛とした佇まいが永久不変と称えられる北山杉や松の木など、常緑樹の葉のような濃く深い緑色のことを指すのが千歳緑で、(せんざいみどり)とも言います。

別名、常盤(ときわ)緑とも呼ばれ、縁起のよい色とされています。

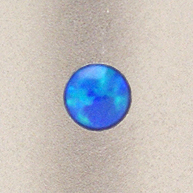

- 瑠璃色(るりいろ)

瑠璃は仏教の七宝の1つとして古くから珍重される濃青色の鉱物で洋名をラピスラズリといいます。

瑠璃色はこの宝石の瑠璃のような、紫みに冴えた青色を指します。

洛北・八瀬にある瑠璃光院の「瑠璃の庭」は瑞々しい苔の絨毯とまわりの紅葉した木々とのコントラストが殊に美しく「浄土の世界」の再現と称されています。

瑠璃は仏教の七宝の1つとして古くから珍重される濃青色の鉱物で洋名をラピスラズリといいます。

瑠璃色はこの宝石の瑠璃のような、紫みに冴えた青色を指します。

洛北・八瀬にある瑠璃光院の「瑠璃の庭」は瑞々しい苔の絨毯とまわりの紅葉した木々とのコントラストが殊に美しく「浄土の世界」の再現と称されています。

- 百塩茶(ももしおちゃ)

百塩の「百」は回数の多いこと、「塩」は「入」で浸染をいい、何回も染め重ねた濃い色を指します。

百塩の「百」は回数の多いこと、「塩」は「入」で浸染をいい、何回も染め重ねた濃い色を指します。

「百塩茶」はその染法から名付けられた江戸時代の染色です。 その色調は赤味の焦茶色で、今日の「チョコレート色」に近く大納言小豆や小倉餡で創作された京菓子にも窺えます。

※画像はイメージです。閲覧環境により色味、サイズ等が異なる場合がございます。(見本サイズ:13.5mm)

オリジナリティ溢れる「ジュエルズチタン京都オーパール」は、プレゼントや結婚、就職など印鑑が必要な様々な場面で、長くお使いいただけるおすすめの印鑑です。

実印は、法律上、社会上の権利義務の発生を伴う重要な印で印鑑証明、不動産登記、保険などの受領に使用します。印鑑登録をして使用するので戸籍上の文字を通常【フルネーム】彫刻します。 女性では名のみで彫刻される場合もございますが、役所により姓名彫刻しなければならないところもあるので注意してください。

実印の書体について

実印は重要な契約の際に本人の証明として使用するため偽造のされにくさが重要です。可読性の低い【吉相体】や【篆書体】で作成するのがおすすめです。

実 印 |

吉相体 |

篆書体 |

太枠篆書体 |

古印体 |

隷書体 |

|---|

入力変換で表示できない漢字でも印鑑作成が可能です。詳しくは【旧字について】をご覧ください。

- ご希望の実印サイズを選び、「カートに入れる」ボタンをクリックください。

(⇒実印のサイズの選び方についてはこちらのページでご確認いただけます。)

※印鑑の「アタリ」や「書体」は「カートに入れる」ボタンを押した後の、ご注文フォーム「商品情報の入力」画面にてご指定いただけます。

※ギフトラッピングご希望の場合には、「簡単なラッピング」で宜しければ、対応可能です。注文フォーム備考欄に「ラッピング希望」とご入力下さい。追加料金はかかりません。

※ギフトラッピングご希望の場合には、「簡単なラッピング」で宜しければ、対応可能です。注文フォーム備考欄に「ラッピング希望」とご入力下さい。追加料金はかかりません。

(仕入れ状況によりラッピング材が変更になることがあります。予めご了承願います。)

- こちらの商品は通常2026年02月24日の出荷となります。

銀行印は銀行へ登録する金銭関係に最も重要な印鑑です。実印や認め印とは分けて使いましょう。 銀行への貯金などに使用します。認め印等と区別しやすいように銀行印は縦彫りと横彫り(右から左へ)をご用意致しました。

銀行印は大切なお金を守るために偽造がされにくい工夫が必要です。【吉相体】はもっとも可読性が低い書体ですので偽造されにくさもダントツです。

また、彫刻の向きは【縦彫り】と【横彫り(右から左)】からお選びいただけます。印鑑本来の彫刻の仕方としては縦彫りが基本ですが、上から下へお金が流れていかないようにとげん担ぎの意味を持たせたり、または実印や認め印と区別しやすいよう横彫りで作成される方もいらっしゃいます。

銀行印  |

↓縦彫り | ||||

|---|---|---|---|---|---|

↓吉相体 |

↓篆書体 |

↓太枠篆書体 |

↓古印体 |

↓隷書体 |

|

| ←横彫り(右から左) | |||||

←吉相体 |

←篆書体 |

←太枠篆書体 |

←古印体 |

←隷書体 |

|

入力変換で表示できない漢字でも印鑑作成が可能です。詳しくは【旧字について】をご覧ください。

- ご希望の銀行印サイズを選び、「カートに入れる」ボタンをクリックください。

(⇒銀行印のサイズの選び方についてはこちらのページでご確認いただけます。)

※印鑑の「アタリ」や「書体」は「カートに入れる」ボタンを押した後の、ご注文フォーム「商品情報の入力」画面にてご指定いただけます。

※ギフトラッピングご希望の場合には、「簡単なラッピング」で宜しければ、対応可能です。注文フォーム備考欄に「ラッピング希望」とご入力下さい。追加料金はかかりません。

※ギフトラッピングご希望の場合には、「簡単なラッピング」で宜しければ、対応可能です。注文フォーム備考欄に「ラッピング希望」とご入力下さい。追加料金はかかりません。

(仕入れ状況によりラッピング材が変更になることがあります。予めご了承願います。)

- こちらの商品は通常2026年02月24日の出荷となります。

認め印は、様々な確認事項や宅急便の受け取りなど、日々生活しているなかで頻繁に使用する印鑑で、一人でいくつ持っていても構いません。 三文判やシャチハタなどを使用する人が多いですが、法律上の効力は十分ありますので、軽く扱わないようにしましょう。

認め印は自分のサインとして日常利用するため、読みやすい書体で作るのがおすすめです。【古印体】は古くから印鑑用の書体として用いられ、馴染みのある書体で可読性も高いことから、認め印におすすめの書体です。

認印  |

吉相体 |

篆書体 |

太枠篆書体 |

古印体 |

隷書体 |

|---|

入力変換で表示できない漢字でも印鑑作成が可能です。詳しくは【旧字について】をご覧ください。

- ご希望の認め印サイズを選び、「カートに入れる」ボタンをクリックください。

(⇒認め印のサイズの選び方についてはこちらのページでご確認いただけます。)

※印鑑の「アタリ」や「書体」は「カートに入れる」ボタンを押した後の、ご注文フォーム「商品情報の入力」画面にてご指定いただけます。

※ギフトラッピングご希望の場合には、「簡単なラッピング」で宜しければ、対応可能です。注文フォーム備考欄に「ラッピング希望」とご入力下さい。追加料金はかかりません。

※ギフトラッピングご希望の場合には、「簡単なラッピング」で宜しければ、対応可能です。注文フォーム備考欄に「ラッピング希望」とご入力下さい。追加料金はかかりません。

(仕入れ状況によりラッピング材が変更になることがあります。予めご了承願います。)

- こちらの商品は通常2026年02月24日の出荷となります。

ジュエルズチタン

ジュエルズチタン ジュエルズチタン

ジュエルズチタン ジュエルズチタン

ジュエルズチタン ジュエルズチタン

ジュエルズチタン ジュエルズチタン

ジュエルズチタン ジュエルズチタン

ジュエルズチタン ジュエルズチタン

ジュエルズチタン ジュエルズチタン

ジュエルズチタン

ジュエルズチタン

ジュエルズチタン ジュエルズチタン

ジュエルズチタン

ジュエルズチタン

ジュエルズチタン ジュエルズチタン

ジュエルズチタン

印鑑・はんこの総合サイト

印鑑・はんこの総合サイト チタン印鑑サイト

チタン印鑑サイト おしゃれ印鑑のキレイ はんこ

おしゃれ印鑑のキレイ はんこ 伝統と匠の技が作る印鑑

伝統と匠の技が作る印鑑 印鑑ケース専門店

印鑑ケース専門店 シルバー 印鑑 CODE925

シルバー 印鑑 CODE925 シャチハタ ネーム印

シャチハタ ネーム印 ゴム印/オリジナルスタンプ

ゴム印/オリジナルスタンプ 組み合わせゴム印・住所印

組み合わせゴム印・住所印 データ 印・ ハンコ

データ 印・ ハンコ お名前スタンプ

お名前スタンプ

はんこやどっとこむスタンパー

はんこやどっとこむスタンパー 特殊インク 対応 スタンプ

特殊インク 対応 スタンプ 印刷総合

印刷総合 名刺

名刺 スピード封筒

スピード封筒 スタンプカード 印刷専門店

スタンプカード 印刷専門店 社員証/IDカード 専門店

社員証/IDカード 専門店 オリジナル ポスター印刷

オリジナル ポスター印刷 オリジナルパンフレット印刷

オリジナルパンフレット印刷 オリジナルTシャツの作成

オリジナルTシャツの作成 シール/ステッカー 印刷

シール/ステッカー 印刷 スピードはがき

スピードはがき 表札館

表札館 郵便ポスト

郵便ポスト 名入れカレンダー専門店

名入れカレンダー専門店 オリジナルトートバッグ

オリジナルトートバッグ 粗品タオル

粗品タオル 名入れメモ帳

名入れメモ帳 クリアファイル 印刷専門店

クリアファイル 印刷専門店 のぼり旗 専門店

のぼり旗 専門店 オリジナル 手提げ袋の製作

オリジナル 手提げ袋の製作