訂正印とは

- 公開日:

- 更新日:

訂正印(ていせいいん)とは、文書の一部を訂正するときに押す印のことです。

文書の訂正箇所にハンコを押すことによって、「本人が自ら訂正したもので他者による改ざんではない」ことを示すことができます。

重要書類などを訂正するときは、その契約書に押した印鑑と同じ印鑑で訂正するのが正式な方法です。

例えば、実印を使ったのであれば実印で、認印であれば認印で訂正を行います。

ハンコ屋さんでは「訂正印」や「簿記印(ぼきいん)」、「修正印(しゅうせいいん)」、「豆印(まめいん)」といった名前で6mm程度の小さなハンコが売られています。

お店で売られている訂正印は、会計帳簿などの社内書類の修正に使うことができます。

簿記用に作られているので、小さなスペースへのなつ印に適しています。

正式な書類の訂正には、その書類に使ったハンコと同じものを使うのが鉄則です。

そのため、簿記用の小さなハンコを使って訂正すると無効になってしまうこともあるので、気をつけるようにしてください。

このページでは引きつづき、契約書の「訂正印」の押し方や、訂正印を作るときのポイントなどを詳しく紹介をしていきます!

訂正印の押し方

契約書に書いてある内容に誤りがあったとき、間違っている文字を「書き直す」か「書き加える」か「削除する」といった訂正をします。

訂正印を使った、訂正の方法は以下のようになります。

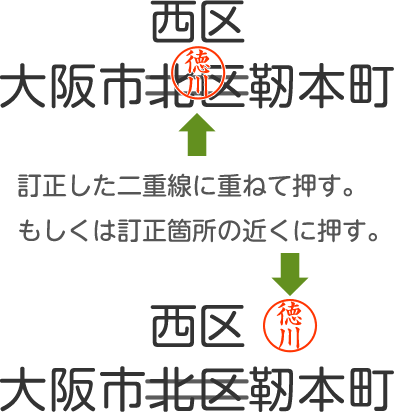

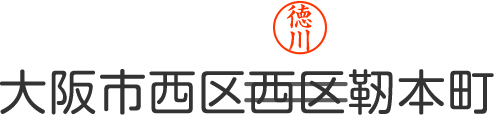

文字を書き直す方法

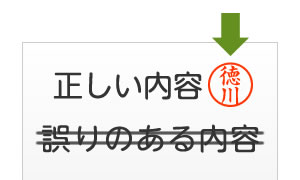

基本的な文字の訂正方法

- 間違った文字を二重線で消します。

- 上に正しい文字を書き、二重線の上か二重線の近くにハンコを押します。

(上に訂正するスペースがない場合は下に訂正しても問題ありません。)

ポイント

訂正または削除した文字は、塗りつぶしたりせずに削除した内容を必ず読めるようにしておかなければなりません。

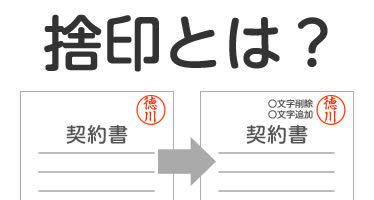

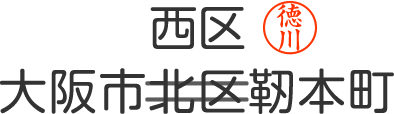

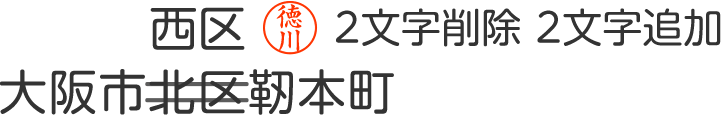

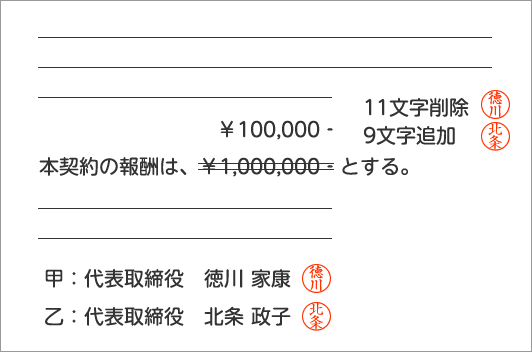

丁寧な文字の訂正方法

- 間違った文字を二重線で消します。

- 上に正しい文字を書き、近くにハンコを押します。

(上に訂正するスペースがない場合は下に訂正しても問題ありません。)

- 削除した文字数と書き加えた文字数を書きます。

例:「〇文字削除 〇文字追加」と書き入れます。

- 削除した文字・・・「削除」または「抹消」と書きます。

- 追加した文字・・・「追加」または「加入」、「加筆」と書きます。

ポイント

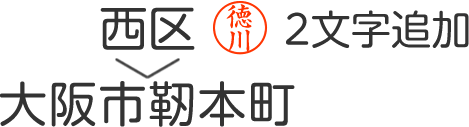

「北区」から「西区」に修正するとき、修正する文字は「北」の1文字のみです。

しかし書類を訂正するときは、語句のまとまりで訂正するのが望ましいです。

この場合、「北区」の2文字削除とするのが自然です。

文字を書き加える方法

- 文書に文字の抜けがあるところに「V」と書きます。

- 「V」の上に追加したい文字を書き、すぐ隣にハンコを押します。

(上に訂正するスペースがない場合は下に訂正しても問題ありません。)

- 隣に書き加えた文字数を書きます。

- 追加した文字・・・「追加」または「加入」、「加筆」と書きます。

文字を削除する方法

- 文書の文字を削除したいところに二重線を書きます。

- 上にハンコを押します。

上に訂正するスペースがない場合は下に訂正しても問題ありません。 - 隣に削除した文字数を書きます。

- 削除した文字・・・「削除」または「抹消」と書きます。

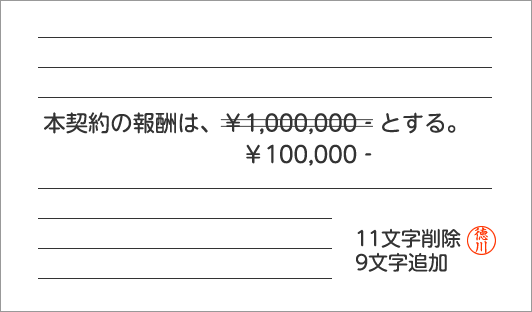

数字の訂正をする方法

金額を書く場合は、不正防止のために、両端に「¥」と「‐」の記号を書きます。

数字の間違いも丁寧な訂正をするときは、「〇文字削除 〇文字追加」と書きます。

そのときに「¥」「,」「‐」といった句読点や記号等も1文字としてカウントします。

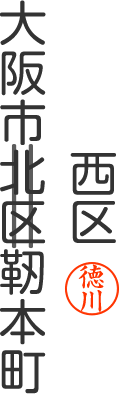

縦書きの訂正をする場合

書面が縦書きの場合、訂正箇所に二重線を引いて、その右側に正しい記述をしてハンコを押します。

- 近くに訂正印を押す場所がないときはどうすれば良いの?

- 書類の中の空いているスペースに記載すれば問題ありません。

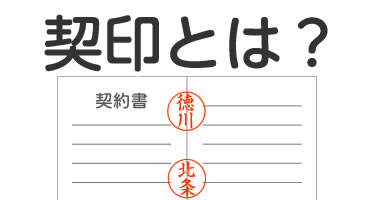

- 契約書に二人が署名・押印しているとき、訂正があったらどうすれば良いの?

- 二人以上の署名者がいる場合は、全員の訂正印が必要です。

どちらか一方が勝手に訂正したのではないことを示す必要があるからです。

訂正の仕方としては、以下のようになります。

本来、文書に誤りがあったら、本人が訂正印を押して修正します。

しかし、文書が自分の手元を離れて相手のもとに移ってしまっていたら、訂正をするのが困難なこともあります。

そのような場合を見越して、誤りがあっても相手方で訂正してもらえるように前もって訂正印を押しておく「捨印(すていん)」というものがあります。

大事な文書は正確に書くことが大前提ですが、人の手によることなので、間違いを完全になくすことは無理でしょう。

また、文書を作った後に事情が変わって、「書いてあることを直す必要がでてきた!」ということもあるかもしれませんね。

そのようなときに、訂正の仕方を知っておくと安心です。

【訂正印を作ってみよう】訂正印を作るときのポイント

訂正印に適したサイズとは

簿記用の訂正印は、ペースを節約するために6mm程度の小さなハンコで作られることが多いです。

形状は、丸形や楕円形(小判型)があります。

どっちを選べばいいか迷うかもしれませんが、好みで選んで問題ありません。

もし職場で使うのであれば、職場でよく使われている形状に合わせておくと良いでしょう。

(小判型の場合、刻印する文字数によって印鑑の枠の太さが異なることがあります。

そのためハンコヤドットコムでは、丸形の方をオススメしております。)

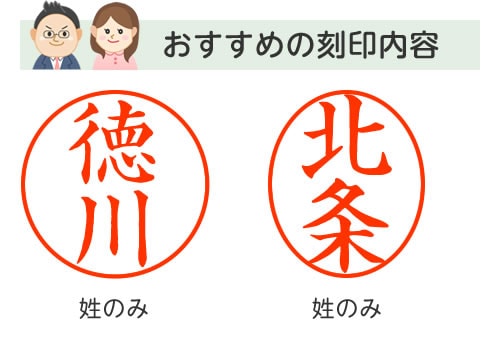

訂正印の刻印内容について

訂正印には、苗字(姓)を刻印するのが一般的です。

※極小サイズのハンコのため、最大文字数は3文字までとなります。

訂正印は、とても小さいサイズのため、作るのが難しいハンコです・・・。

刻印する文字数や画数によって、最大文字数どおりに作れないこともあるのでご了承ください。

訂正印に適した書体とは

訂正印に刻印できる書体としては以下のようなものがあります。

簿記用の訂正印は、事務作業などで帳簿や伝票の訂正に使う場合が多く、誰が押したものかがわかりやすい書体が適しています。 そのため、「隷書体(れいしょたい)」や「古印体(こいんたい)」などの読みやすい書体がおすすめです。

浸透印タイプの訂正印

簿記用の訂正印は、浸透印タイプのものもあります。

浸透印タイプのものはインクが内蔵してあるので、朱肉を使う必要がなく、連続して押すことができて便利です。

朱肉を使って押す印鑑 |

【メリット】

|

|---|---|

浸透印 |

【メリット】

|

朱肉を使う印鑑の訂正印にするのか、浸透印タイプの訂正印にするのかで迷ったら、それぞれの特徴を参考にして選んでみてください。

シャチハタと印鑑の違いはこちらもご覧ください。