【印鑑登録とは?】手続き方法・印鑑登録を即日完了させる方法を解説

- 公開日:

- 更新日:

実印用のハンコが用意できたら、印鑑登録をしましょう。

ここでは印鑑登録の方法についてくわしく紹介していきます。

まだハンコが用意できていないという方は、こちらのページで実印作りのポイントを説明しているのでチェックしてみてくださいね。

印鑑登録とは?

印鑑登録とは、ハンコを役所に登録することで「これは自分の印鑑である」と証明できる制度のことです。

役所で登録した印鑑は「実印」と呼ばれ、住宅や自動車の購入、ローン契約、遺産相続など、重要な契約・取引で使用することが多いです。

印鑑登録の注意事項

印鑑登録ができる印鑑には決まりがあります。

なお、自治体によって登録条件が異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの市区町村窓口へお問い合わせください。

- 登録できる印鑑は、一人につき1個です。

- 現在、印鑑登録をしていない印鑑であること。

(同一世帯の方が登録している印鑑は登録できません) - 住民基本台帳に記録されている「氏名」、もしくは「氏」「名」「旧氏(旧姓)」「通称名(外国人住民のみ)」での登録になります。

登録可能な印鑑例 氏 田中 名 花子 旧氏(旧姓) 鈴木 ※「田中鈴木」のように、氏と旧氏の組み合わせは登録できません。

- 印面に氏名以外の事項(職業・資格など)を含んだものや、イラスト・絵柄入りのものは登録できません。

- ゴム印やスタンプ印など、印影が変形しやすい材質のものは登録できません。

- 印面には外枠があり、かつその輪郭の模様が照合しやすいことが必須です。

- 三文判のような量産品の印鑑(同一の印影が複数存在するもの)は使用できません。

- 印影の大きさは、1辺の長さが8mmの正方形よりも大きく、かつ25mmの正方形に収まるものとされています。

- その他、区長が不適当と認めたものは使用できません。

【印鑑登録の申請方法】手続きのパターン・必要な持ち物とは

ここからは、印鑑登録の申請方法について説明します。

まずは、対象者の条件を満たしているかチェックしましょう。

- お住まいの市区町村に住民登録をしている

- 15歳以上で意思能力を有している

(※判断能力を欠いているとされる成年被後見人は登録できません)

上記2点をクリアしていれば、印鑑登録の申請が可能です。

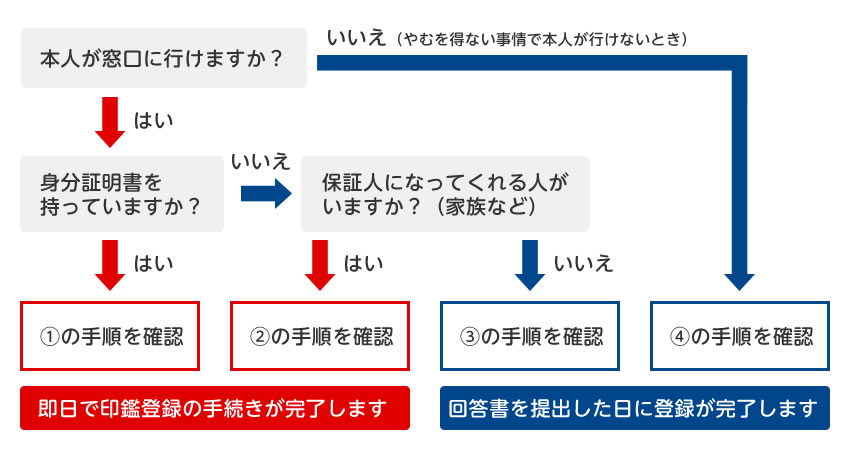

なお、登録者本人が「顔写真付きの身分証明書」を持参して役所に出向いた場合は、即日で手続きが完了します。

一方で、身分証明書を持っていない場合や、代理人に依頼する場合(本人が役所に行けない場合)は、2回に分けて出向く必要があるため日数がかかります。

自分がどの手順で印鑑登録をするのか、以下のフローチャートで確認してみてください。

- 本人が窓口に行ける・身分証明書を持っている場合

- 本人が窓口に行ける・身分証明書を持っていない・保証人がいる場合

- 本人が窓口に行ける・身分証明書を持っていない・保証人がいない場合

- 本人が窓口へ行けない場合

①本人が窓口に行ける・身分証明書を持っている場合

あなた自身が身分証明書を持っていて、役所にも行ける場合は、申請した日に登録が完了します。

役所に以下のものを持参し、備え付けの申請書に必要事項を書いて、窓口に提出します。

必要なもの

- 実印用のハンコ(ハンコの規定についてはこちら)

- 身分証明証(免許証・パスポート・マイナンバーカードなど顔写真付きのもの)

以下は必要に応じて用意してください。

- マイナンバーカード(マイナンバーカードを印鑑登録証にしたい場合)

②本人が窓口に行ける・身分証明書を持っていない・保証人がいる場合

あなた自身が役所には行けるけれども、顔写真付きの身分証明書を持っていない場合、家族などに保証人になってもらうと登録の手続きができます。

役所に備え付けの申請書に必要事項を書いて、保証人にも署名・押印してもらい、窓口に提出します。

この手続きの場合、保証人の実印が必要ですが、申請した日に登録が完了します。

※もし保証人が役所に来られない場合は、役所のホームページから申請書をダウンロード・印刷しておき、事前に保証人の署名・押印をもらっておくことで登録できる場合もあります。

必要なもの

- 本人の実印用のハンコ(ハンコの規定についてはこちら)

- 本人確認書類(健康保険証・年金手帳など2点。顔写真のないものでOK)

- 保証人の実印

- 保証人の印鑑証明書(同じ市区町村で印鑑登録をしている場合は不要)

③本人が窓口に行ける・身分証明書を持っていない・保証人がいない場合

あなた自身が役所には行けるけれども、顔写真付きの身分証明書を持っておらず、保証人もいない場合は、窓口に2回出向くことになり、その日のうちに登録することはできません。

まず、一度役所に行き、備え付けの申請書に必要事項を書いて、窓口に提出します。

すると後日、役所から自宅に「照会書(回答書)」が送られてきます。

その照会書に必要事項を記入し、再度窓口に照会書持って行き、手続き完了となります。

必要なもの

1回目の手続き- 本人の実印用のハンコ(ハンコの規定についてはこちら)

- 本人確認書類(健康保険証・年金手帳など2点。顔写真のないものでOK)

- 本人の実印用のハンコ

- 照会書(回答書)

- 本人確認書類(健康保険証・年金手帳など2点。顔写真のないものでOK)

④本人が窓口へ行けない場合

実印は非常に大切なものなので、特別な事情がない限り本人が印鑑登録することをおすすめします。

しかし、本人が病気などの理由があって、役所の窓口に行けない場合、代理人にお願いすることで手続きができます。

この場合は、代理人が窓口に2回出向くことになり、その日のうちに登録することはできません。

まず、本人が委任状を書き、代理人に渡します。

そして、代理人が委任状を持って役所に行き、窓口に提出します。

すると後日、役所から本人の自宅に「照会書(回答書)」が送られてきます。

その照会書に必要事項を記入し、本人の身分証の原本と一緒に代理人に渡します。

再度、代理人が窓口に照会書を持って行き、手続き完了となります。

印鑑登録の方法は役所によって規定が違う場合があります。 「○○市 印鑑登録」などで検索すると、要件が確認できますよ。

【印鑑登録完了後】印鑑証明書の発行に必要なカード

印鑑登録が完了すると、「印鑑登録証(印鑑登録カード)」が交付されます。

印鑑登録証(印鑑登録カード)は、本人が顔写真付きの身分証明書を持参して手続きした場合に限り、即日交付が可能です。

※交付には300円ほどの手数料がかかります。

※手数料の金額は自治体によって異なります。

※印鑑登録証(印鑑登録カード)は、自治体により名称が異なる場合があります。

今後、役所窓口で「印鑑証明書」を発行するときには、このカードを使用します。

また、代理人が印鑑証明書を発行するときにも必要になりますので、大切に保管しましょう。

マイナンバーカードを印鑑登録証にすることも可能

登録手続きの際に希望すれば、自分のマイナンバーカードを印鑑登録証にすることも可能です。

マイナンバーカードに印鑑登録証の機能を付加すれば、コンビニなどで印鑑証明書を発行できます。

コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付【コンビニ交付】

ただし、マイナンバーカードで印鑑証明書を発行できるのは、本人のみです。

代理人は使用できないので、代理人が印鑑証明書を発行する必要がある場合は、印鑑登録証(印鑑登録カード)を作っておきましょう。

印鑑登録証(印鑑登録カード)と、印鑑登録設定をしたマイナンバーカードは両方持つこともできます。

印鑑登録証(印鑑登録カード)が見つからない場合

「印鑑登録カードが見つからない」「印鑑登録カードをもらった記憶がない」とお考えの方は、以下2つの可能性があります。

マイナンバーカード(個人番号カード)に印鑑登録機能を付加していた

印鑑登録の際に、マイナンバーカードを印鑑登録証として使用できるように手続きした場合は、別途印鑑登録証の交付申請を行わない限り発行されません。

通常の印鑑登録証の発行を希望される方は、お住まいの役所窓口へご確認ください。

印鑑登録証(印鑑登録カード)を紛失していた

印鑑登録カードを紛失している場合はまず、遺失・盗難の可能性がないか調べましょう。

どこかに落とした、または盗まれた可能性がある場合は、最寄りの交番や警察署で相談・届出をしてください。

その後は役所の窓口にて、「印鑑登録証亡失届※」と「印鑑登録廃止申請書※」を提出し、再度印鑑登録の申請を行います。

印鑑登録証を紛失したときの行動や再発行手続きについては、下記の記事をご覧ください。

【印鑑登録証を紛失したら】取るべき行動と再発行までの流れを解説

※届出の名称・書式は市区町村によって異なります。

上記2つに該当しなかった場合は、印鑑登録自体をされていないことが考えられます。

新規での印鑑登録については、

2章の【印鑑登録の申請方法】手続きのパターン・必要な持ち物とはをご覧ください。

印鑑登録が済むと、印鑑証明を発行できます。

印鑑証明の取り方はこちらのページでくわしく説明しているのでチェックしてみてください。

印鑑登録を廃止したいとき

何らかの理由で印鑑登録を廃止したいときは、役所の窓口で印鑑登録の廃止申請をしましょう。

なお、手続きの方法や必要なものについては、下記のページから確認できます。

実印(印鑑登録)の変更・廃止方法は?引っ越しでの住所変更や、紛失時の対処方法を解説

印鑑登録の手続き方法や必要なもの、廃止方法は自治体によって異なります。

自分の住んでいる所ではどうなのか気になる方は、お住まいの市区町村役所(場)のホームページまたは電話窓口から確認しましょう。