実印とは?作り方のポイント・注意点を解説

- 公開日:

- 更新日:

実印とは、自治体(市区町村役場)で印鑑登録をした印鑑のことで、個人用の印鑑の中でも特に強い法的効力を持ちます。

印鑑証明(印鑑証明書)とセットで求められることが多く、不動産の売買や相続など、重要な契約書に欠かせないはんこです。

近年はペーパーレス化が進んでいますが、実印は本人確認・自分の意思表示の手段として引き続き必要とされています。

この記事では、こうした実印の基本的な役割から、銀行印・認印との違い、作成時の注意点までをわかりやすく解説しています。

初めて実印を作る方も、ぜひ最後までご覧ください。

実印とは?

実印とは、市区町村の役所で印鑑登録を行うことで、本人の印鑑であると公的に認められた印鑑のことです。

個人の印鑑の中でも強い法的効力を持つため、不動産の売買や遺産相続といった重要な契約・取引で使用されます。

実印は一人1本のみ所有でき、登録できるのは原則15歳以上です。

印鑑登録をすると、印鑑が実印として登録されていることを証明する印鑑証明(印鑑登録証明書)を発行できます。

実印が法的効力を持つのは、この印鑑証明によって「確かに本人が実印を使って押した書類」であると客観的に証明できるためです。

印鑑証明は、役所の窓口や行政サービスコーナー、コンビニ(マイナンバーカードをお持ちの場合)で発行できます。

実印と印鑑証明はセットで求められます。

なお、主な使用シーンは以下のような場面です。

- 高額な金銭のやり取りがあるとき

-

- マンションや家・土地などの不動産の購入・売却

- 自動車の購入・売却

- 住宅ローンの契約

- 銀行融資

- 遺産相続・相続登記

- 生命保険や自動車保険への加入およびその保険金の受け取り

- 信頼性の確保が必要なとき

-

- 公正証書の作成

- 法人設立登記の申請

- 自動車の廃車手続き

- 賃貸契約の連帯保証人

- 住宅ローン契約の連帯保証人

- 銀行融資の連帯保証人

- 奨学金(日本学生支援機構)の連帯保証人

- 連帯保証人の変更(連帯保証人変更届)

はんこ屋さんやネット通販で「実印」として売られている印鑑を買っても、印鑑登録をしないと「認印」の扱いになります。

実印は必要なもの?

2020年11月に、行政手続きにおける押印廃止(押印不要)が発表されましたが、不動産登記などの一部手続きでは引き続き実印が必要です。

その他、自動車の購入・住宅ローンの契約といった行政以外の手続きでも、実印は求められます。

2024年(令和6年)4月1日から、不動産の名義を変更する相続登記の申請が義務付けられました。

相続登記に用いる遺産分割協議書の作成には、相続人全員の実印が必要です。

※過去の相続分も義務化の対象となり、正当な理由がなく相続登記をしない場合は10万円以下の過料が課せられる可能性があります。

実印は、本人を証明する重要な印鑑ですので、時間や気持ちに余裕のあるときに用意しておくのがおすすめです。

「急ぎで実印が必要」という方は、最短即日出荷が可能なハンコヤドットコムをご利用ください。

実印と銀行印、認印の違いは?

実印と銀行印の違い

実印と銀行印の主な違いは、用途・持てる本数・サイズです。

銀行印は、銀行や信用金庫などの金融機関に登録する印鑑のことです。

実印は法的な権利・義務が発生する場面で使用されますが、銀行印は口座開設や窓口での預金引き出しといった金融機関の手続きで使われます。

実印は一人1本しか持てませんが、銀行印は金融機関ごとに登録できるため、複数本持っても構いません。

なお、重要度の高い印鑑ほど大きく作る慣習があるため、実印の方が銀行印よりもサイズが大きいのが一般的です。

実印と認印の違い

実印と認印の主な違いは、用途・法的効力・持てる本数です。

認印は、役所や金融機関などに登録していない印鑑のことで、書類の内容に「見ました」「了承しました」の意思を伝えるものです。

法的な権利・義務が発生する場面で使用される実印と違い、認印は宅配便の受け取りや回覧版、社内書類への押印といった日常的なシーンで使用されます。

また、認印は実印のように印鑑登録されていないため、法的効力が弱いのが特徴です。

実印は一人につき1本と定められていますが、認印は一人で複数本持っても問題ありません。

【一覧表】実印・銀行印・認印の違い

| 実印 | 自治体に届け出て、印鑑登録したハンコのことです。住宅や車の購入、保険の受け取りなど重要な契約時に使用します。「本人が実印を使って押した書類」であることを証明するために、印鑑証明書とセットで求められるケースが多いです。 |

|---|---|

| 銀行印 | 口座開設のために銀行に届け出たハンコのことです。金融機関と金銭のやり取りに使用します。 |

| 認印 | どこにも届け出をしていないハンコ全般を指します。会社の書類や回覧、荷物の受け取りなど、日常的に使用します。 |

実印、銀行印、認印はそれぞれ役割が違います。とくに実印と銀行印は金銭が関わる重要なハンコです。

実印も銀行印も1本のハンコで登録してしまうと、盗難や紛失、偽造された場合の被害が大きくなります。リスクヘッジのために、実印・銀行印・認印はそれぞれ別に用意・保管しておきましょう。

【実印の作り方】実印の作成方法のポイント

ここからは、実印を作るときに押さえておきたいポイント・注意点を解説していきます。

規定・条件を守りながら、ぜひお気に入りの一本を作成してください。

実印の刻印内容(姓名・フルネーム、縦書き・横書き)

実印は「フルネーム」「苗字のみ」「名前のみ」のいずれでもOKとしている市区町村が多いため、彫刻する姓名の区切りは好みで構いません。

ただし、自治体によっては「名前のみ」の実印は印鑑登録ができない場合もありますので、実印を作成する前に自治体の規定を確認しておきましょう。

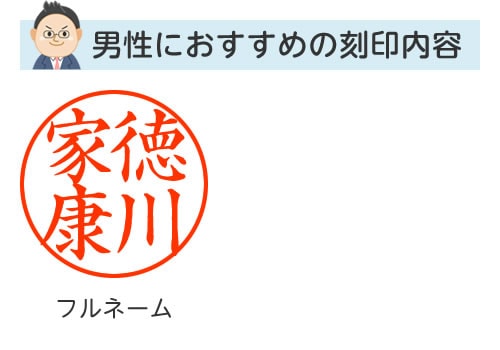

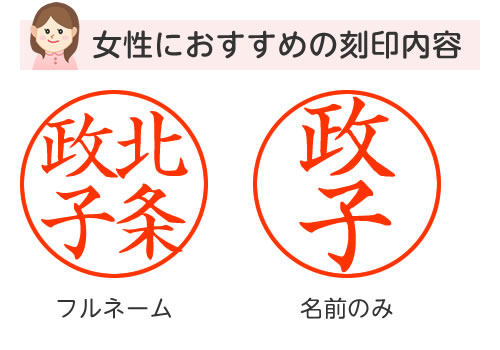

ハンコヤドットコムでは、男性はフルネーム・女性はフルネームまたは名前のみで実印を作成される方が大半です。

男性は、手のサイズに合わせて大きめの実印を選ぶ方が大多数のため、文字量が多いフルネームを選択する方がほとんどです。

女性も同様にフルネームがほとんどですが、結婚・離婚によって苗字が変わる可能性があるため、苗字なしの名前のみで作成する方もその次に多くなっています。

なお、フルネームは文字量が多く複雑な作りになるため、苗字のみ・名前のみに比べて偽造などの悪用リスクを減らせるメリットがあります。

また、実印は縦書きで作成するのが一般的ですが、これは「印鑑は縦書きが基本」という慣習によるものなので、実印を横書きで作っても問題ありません。

ハンコヤドットコムでは、実印の縦書き・横書き両方に対応しておりますが、どちらにすべきか迷った場合は縦書きにすると確実です。

※横書きは、(文字方向左から右→)と(文字方向右から左←)のどちらで作成してもOKです。

実印のサイズ・文字数

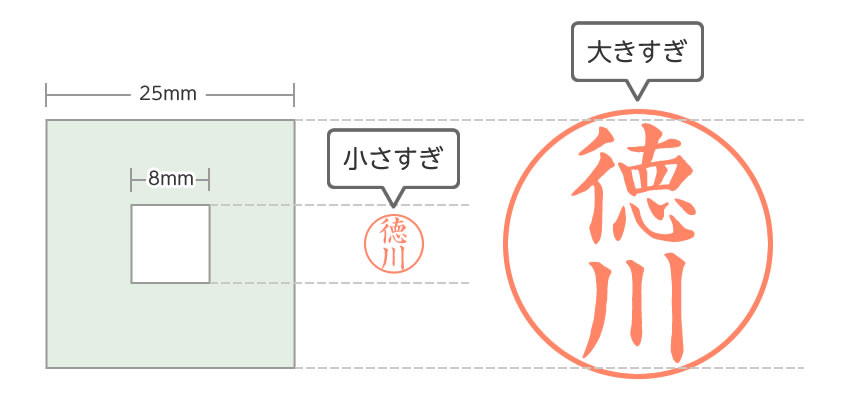

実印は、印鑑登録ができるサイズ(8mmの正方形に収まらず、25mmの正方形からはみ出さないもの)であれば、サイズは好みで構いません。

ハンコヤドットコムではハンコの押しやすさを重視し、手の大きさにフィットするサイズをおすすめしております。

持ちやすさの面から、男性は16.5mm~18.0mm・女性は15.0mmが特におすすめですが、印鑑のサイズによって彫刻できる最大文字数が異なるため、文字数も考慮して選択するようにしましょう。

文字数が多くなる場合や画数が多い場合は、下記の表を参考に直径が大きめのものを選ぶようにしてください。

直径 |

|

|

|

|

|---|---|---|---|---|

| 男性 | ||||

| 女性 | ||||

| 行数 | 1行 または 2行 | |||

| 最大文字数 漢字・かな |

姓・名 各3~4文字 |

姓・名 各3文字 |

姓・名 各2~3文字 |

|

| 最大文字数 アルファベット |

姓・名 各6~7文字程度 |

姓・名 各6文字程度 |

姓・名 各5~6文字程度 |

姓・名 各4~5文字程度 |

※苗字が4文字の場合は、直径16.5mm以上をお選びください。

※文字数が5文字以上の場合は、直径15mm以上をお選びください。

※文字が複雑な場合、最大文字数通り作成できない場合もございます。

※アルファベットの場合、「W」「M」は2文字分必要になります。

実印はフルネームで作成されるケースが大半のため、12.0mm以下で作成すると文字数が多く、文字がつぶれる可能性が高くなります。

そのため、お客様が印鑑登録を確実に済ませられるよう、ハンコヤドットコムでは10.5mm・12.0mmの実印を取り扱っておりません。

なお、当店では実印登録保証サービスをご用意しております。

万が一、当店でご購入いただいた印鑑で印鑑登録ができなかった場合は、無償(無料)で彫り直しをいたします。

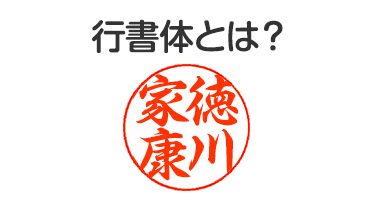

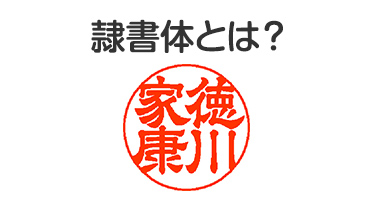

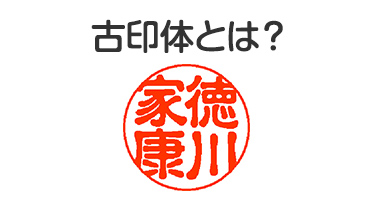

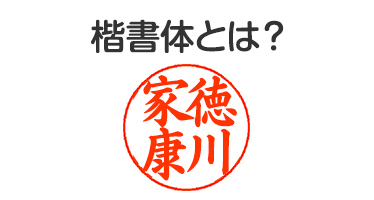

実印におすすめの書体

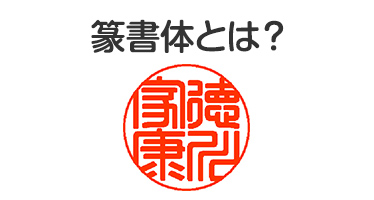

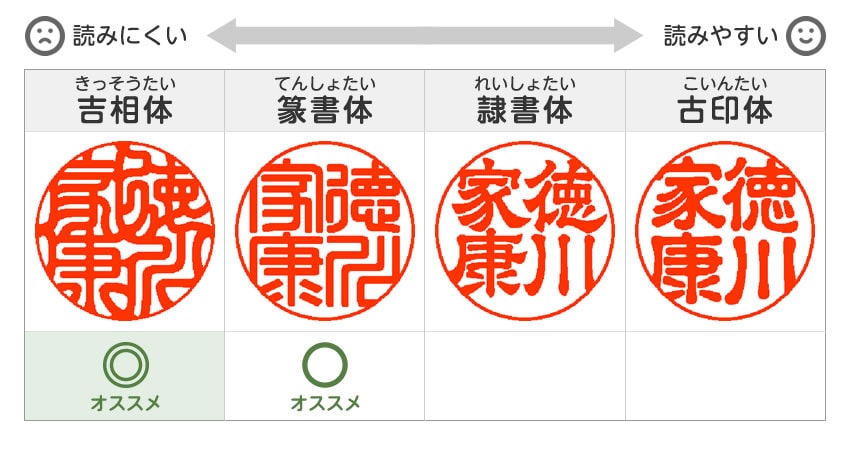

実印の書体には規定はありませんが、セキュリティ面を考慮し、偽造されにくい複雑な書体を選ぶのがおすすめです。

ハンコヤドットコムでは、実印の書体として5種類からお選びいただけます。

実印の書体として最もおすすめなのが、複雑なデザインで偽造されにくい吉相体(きっそうたい)です。

吉相体は別名「印相体(いんそうたい)」とも呼ばれますが、他の書体に比べて印面の文字と枠が接する面積が大きく欠けにくいため、耐久性が高いというメリットがあります。

注意点として、吉相体は「名前が判読できない」という理由で、ごくまれに印鑑登録を断られる場合があります。

印鑑登録を確実に済ませたい方は、吉相体に次に読みにくい篆書体(てんしょたい)を選ぶとよいでしょう。

なお、「注文した実印が、どんな書体のデザインになるか不安」という方は、ご注文時に印影デザインの確認サービスをお申し込みください。

彫刻前に印影デザインをチェックできるので、仕上がりに納得したうえで実印を作成できます。

その他、実印で注意したいポイント

実印を作るとき、以下に該当すると印鑑登録ができない可能性があるため、注意しましょう。

- 住民票に記載の氏名と違うものが刻印されている

- 氏名以内の刻印(資格・職業・イラストなど)が入っている

- 印影のサイズが8mm~25mmの四方以内に収まっていない

- ゴム印やシャチハタなど劣化しやすい素材で作られている

- 印影が不鮮明、文字が読めない

- 流し込み、プレス印など大量生産されたもの

※100円均一などで販売されている大量生産されたハンコ(=三文判)をNGとする役所もあります。

詳細な解説はこちらからまた、上記以外にも、以下のような要件があります。

- 実印は一人につき一本しか登録できない(実印を変更したい場合は手続きが必要)

- 家族が既に印鑑登録している印鑑は登録できない

ただし、実印は市区町村ごとに規定・要件が異なるため、実印を作る前に役所のホームページなどで事前に規定をチェックしておくとより安心です。

「○○市 印鑑登録」など、お住まいの地域で検索すると、登録できる印鑑の要件が確認できます。

印影(いんえい)の大きさの規定

印影(いんえい)とは、ハンコを押したときに紙に残る朱肉の跡のことです。

市区町村によって差はあるものの、実印として印鑑登録ができる印影のサイズは、「8mmの正方形に収まらず、25mmの正方形からはみ出さないもの」が一般的です。

印影の形の規定

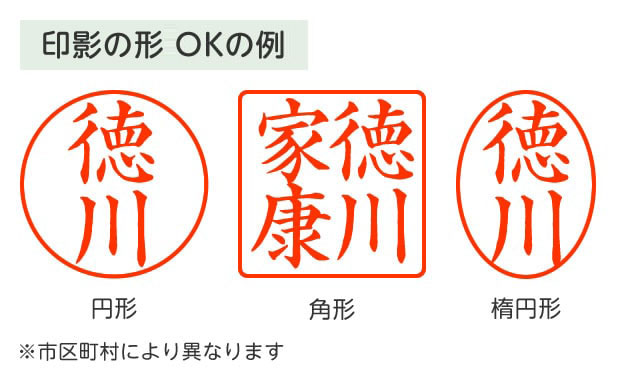

実印の印影の形は、円形(丸いもの)が一般的です。

極端に不適切な形状でなければ、角形や楕円形の印影でも印鑑登録できます。

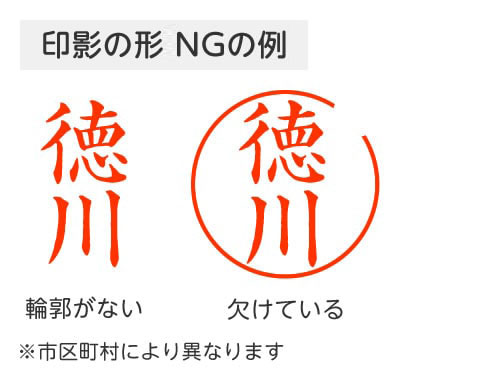

なお、印影の輪郭(外枠)がないものや、輪郭が欠けているハンコは印鑑登録できません。

輪郭がないと押印時に力がかかりにくく、輪郭が欠けていると押すたびに印影が変わり、偽造されやすくなるためです。

市区町村によっては「輪郭の欠けが全体の20%未満であれば登録可能」とする場合もありますが、欠けた実印は取引相手に不信感を与える恐れがあるため、おすすめできません。

刻印内容(印面の文字)の規定

実印は、印面に刻む文字にも規定があり、住民票に記載された氏名を使用する必要があります。

刻印できる表記例は、以下のとおりです。

- フルネーム

- 苗字のみ

- 名前のみ

- 苗字と名前の頭文字同士を組み合わせたもの など

※氏名をひらがなやカタカナに変更すると、登録できないケースがあります。

「徳川 家康」という氏名の場合、刻印内容がOKとされるのは以下のようなパターンです。

また、次の内容が刻まれたハンコは、印鑑登録できません。

実印に刻印できない例- 住民票に記載されていない氏名

- 「弁護士」などの肩書きや職業名を含むもの

- イラストなどの図柄を含むもの

- 逆彫り(文字が白抜きになる彫り方)

※旧姓での印鑑登録は、住民票に旧姓が併記されていれば可能です。

まとめ

実印は、市区町村の役所に印鑑登録した印鑑のことで、不動産や自動車の売買、遺産相続といった重要な手続きで使われます。

印鑑証明とセットで求められることが多く、個人の印鑑の中で最も法的効力が強いのが特徴です。

また、実印は大切な意味をもつ印鑑のため、偽造・悪用防止の観点から吉相体のような読みづらい書体がおすすめです。

大きさ・形・刻印内容などに規定があるため、作成前に役所のホームページなどで確認しておくとよいでしょう。

なお、はんこ屋さんやネット通販で「実印」として販売されている印鑑は、一般的な規定に沿ったものです。

「実印をどこで買えばいいのかわからない」という方は、最短即日出荷・30年保証で安心のハンコヤドットコムがおすすめです。

ハンコヤドットコム 実印材質一覧

ハンコヤドットコムでは、黒水牛やチタン、黒檀など実印にお勧めの素材(印材)をご用意しております。

価格もさまざまですので、お好みの商品をお選びください。